很多企业想通过绩效考核调动研发人员的积极性,却往往事与愿违,反而降低了员工的积极性,为什么会出现如此南辕北辙的结果呢?

通过分析很多企业的管理实践,我们发现在没有进行正式、“科学”的考核前,往往是根据主管或项目经理的主观印象来评价员工,并据此和薪酬、晋升等挂钩。在企业发展初期,员工数量不多,大多数情况管理层都能掌控,这种方法还能奏效,但企业规模到一定程度后,“拍脑袋”的工作方式会带来不同主管、不同部门、不同项目之间的方法不一致,员工也有不公平感。

企业在研发绩效管理中的典型问题

对研发绩效进行科学管理在很多企业表现为对研发工作进行量化衡量,根据衡量结果对员工进行量化考核,再把量化考核结果与员工的报酬挂钩,尽量减少这个过程中的人为干预。

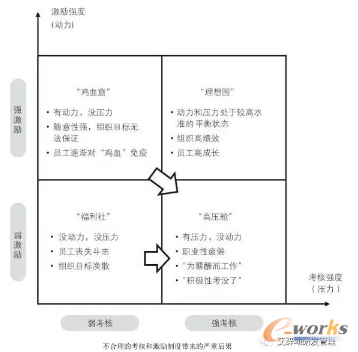

上图形象表达了这样的制度带来的后果。处于左下角的企业,既没有规范的绩效考核制度,员工积极性也不够高,这种状况如不改变,企业自然不会长久。处于左上角的企业,虽然没有规范的绩效考核制度,但因为主管个人能力强,善于调动员工积极性,分配中的“拍脑袋”误差也不大,员工积极性并不低。两类企业都想达到右上角的状态,也就是通过制度化的绩效管理制度充分调动研发人员的积极性。但遗憾的是,大多数企业的归宿却是右下角:制度有了,积极性却没了。右下角的状态所有企业都不愿看到,绩效管理制度非但没有调动研发人员的积极性,还改变了员工工作的原动力,工作积极性还不如以前,在这种状态下的企业到右上角的难度更大。

企业在研发绩效管理和员工激励方面的问题主要体现在下面几个方面。

● 没有针对研发工作特点制定绩效管理制度

在中国制造席卷全球的大背景下,大部分中国企业主营业务是制造产品,并在全球范围内推广和销售产品,管理的重点也在供应链和营销。在企业转型过程中,创新管理、研发管理、产品管理等对大多数企业来说还是新生事物,自然就把供应链和营销管理的管理方法直接移植到研发管理中。

研发工作、研发管理和研发人员有不同特征,导致研发绩效和员工激励的管理有很大不同。研发工作的主要特点表现在:

(1) 不确定性:工作对象(产品或技术)的结果具有不确定性,导致难以量化,尤其是长周期项目。

(2) 信息不对称:主管本身也可能不知道具体应当做什么/如何做。

(3) 相互依赖:结果严重依赖个人能力及相互间协作。

对应的,研发管理也有其相应特征:

(1) 需要用确定的规则来减少结果的不确定性。

(2) 任用合格的员工,并激发员工积极性。

(3) 营造团队合作氛围,重视沟通。

研发人员作为知识型员工,也有不同于供应链和营销员工的特征:

(1) 需求多样性,除物质报酬,还包括个人成长、被尊重和被认可的需求。

(2) 不愿意/不善于表达内心感受。

(3) 逻辑思维能力强,追求精确,强调量化。

(4) 技术导向,追求功能性能,忽视真正的客户需求。

(5) 成就导向,重视独立贡献,忽视合作。

(6) 工作本身就是激励,专业忠诚度超过雇主忠诚度。

在制定研发绩效管理制度时,一定要紧密结合这些特点。

● 强调公司目标的同时忽视个人目标

这些情形在企业司空见惯:管理层抱怨员工不以公司大局为重,没有奉献精神,敬业度不够,一下班就准时回家;而员工抱怨待遇低,得不到成长,不是自己不想做事,而是做得多错得也多,最后考核结果更差。

本文来源于互联网,e-works本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。