本文将深入阐述中科时代工智机在机械臂控制领域的具体应用,如何实现了成本的显著降低、效率的有效提升、空间布局的合理优化,以及远程运维的便捷化,为某公司拆垛作业带来了全面的升级与革新。

随着工业自动化水平的不断提升,机械臂作为生产线上的重要装备,其性能与成本控制成为企业关注的焦点。传统的机械臂电控系统方案虽然具有通用性好、维修简便等优势,但在成本、兼容性和拓展性方面仍存在一定局限性。

本文将深入阐述中科时代工智机在机械臂控制领域的具体应用,如何精准针对以上提到的问题实施优化策略,实现了成本的显著降低、效率的有效提升、空间布局的合理优化,以及远程运维的便捷化,为某公司拆垛作业带来了全面的升级与革新。

拆垛专机

机械臂控制原方案

某公司机械臂控制原方案中,采用四轴机械臂专用控制器+输送带控制PLC+视觉定位工控机+上位工控机,总成本超过1w。对于原方案,公司负责人表示,虽然原方案可以提供高性能和精确的控制能力,但其高昂的成本、复杂性、技术门槛、维护和扩展性受限以及环境要求高等劣势让他们想要寻找更加高性价比的替代方案。

原方案弊端:

1、成本高昂:

四轴机械臂专用控制器、PLC、视觉定位工控机以及上位工控机都是相对昂贵的设备。特别是当涉及到高精度、高性能的控制器和工控机时,其价格会进一步上升。

2、复杂性高:

该方案涉及多个不同的控制系统和设备,它们之间的集成和调试过程可能相对复杂。

需要专业的技术人员进行系统的配置、编程和调试,对于非专业人员来说,学习和使用的门槛较高。

3、对技术要求高:

四轴机械臂的编程和控制需要专业的机器人编程知识和经验。

PLC的编程需要掌握相应的编程语言和工具,对于初学者来说较为复杂。

视觉定位工控机需要处理大量的图像数据和复杂的算法,对计算资源的需求较高。

上位工控机需要处理整个系统的协调和控制,对系统的稳定性和可靠性要求极高。

4、维护和扩展性受限:

由于涉及多个设备和系统,维护和故障排查的难度可能增加。

不同的设备和系统可能使用不同的通信协议和标准,导致扩展性和兼容性受限。

通用运动控制器针对性不够强,缺少针对特定应用需求特点的专门设计,在二次开发及功能扩展方面可能比较受限。

5、可靠性和稳定性问题:

由于涉及多个设备和系统的协同工作,整个系统的可靠性和稳定性可能受到影响。

任何一个设备或系统的故障都可能导致整个系统的瘫痪或工作异常。

6、操作和维护的复杂性:

对于操作人员来说,需要掌握多个设备和系统的操作和维护知识,增加了操作的复杂性。在故障发生时,可能需要同时排查多个设备和系统的问题,增加了故障排查的难度。

机械臂电控系统方案对比

传统机械臂电控系统方案

针对该公司机械臂控制原方案,目前市面上有2种相对传统的机械臂电控系统方案可以进行替换,分别是轴卡方案与驱控一体方案。

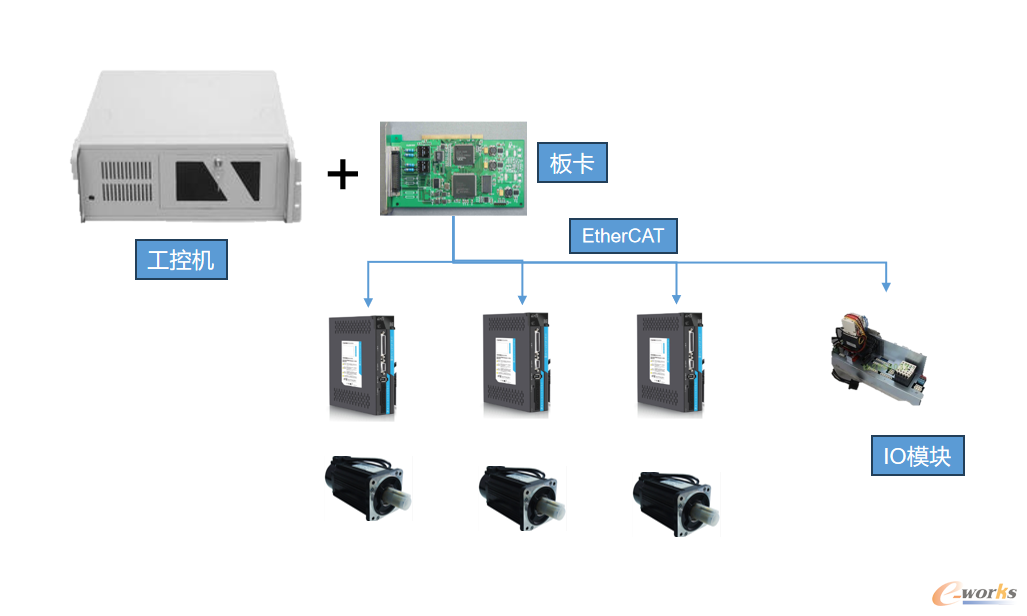

轴卡方案由工业电脑、板卡、总线伺服和总线IO组成,虽然具有通用性好、维修简便、可兼容第三方程序和拓展性好的优势,但价格较高;

轴卡方案

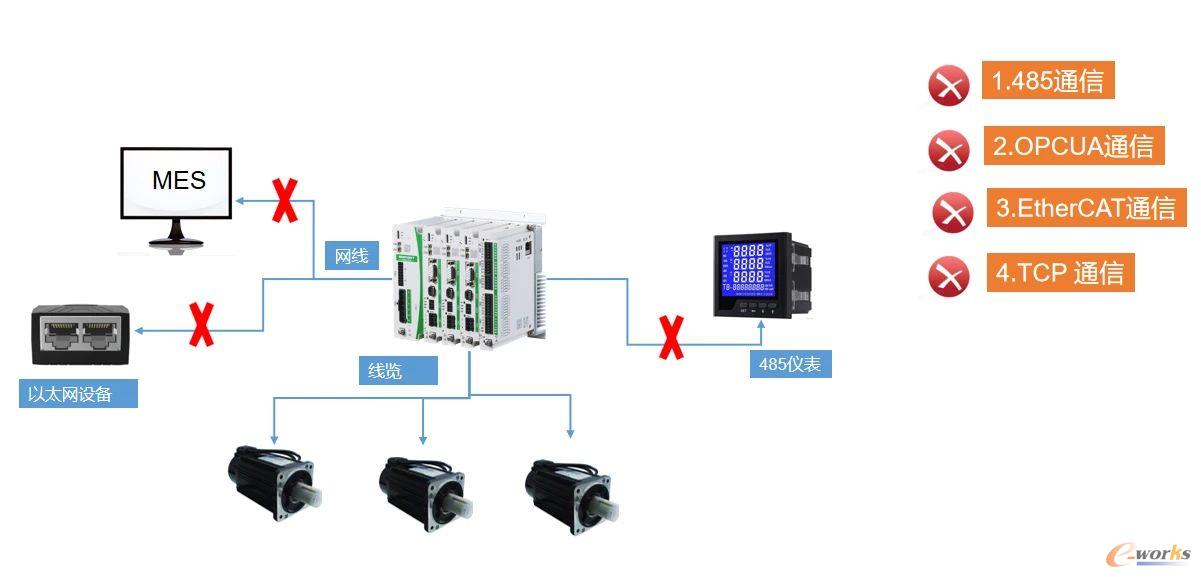

驱控一体方案内含控制器、驱动器、IO,虽然价格低廉、维修简便,但方案独立性强、互相不兼容、没有拓展性,软件也不开放。

驱控一体方案

算控一体机械臂控制器解决方案

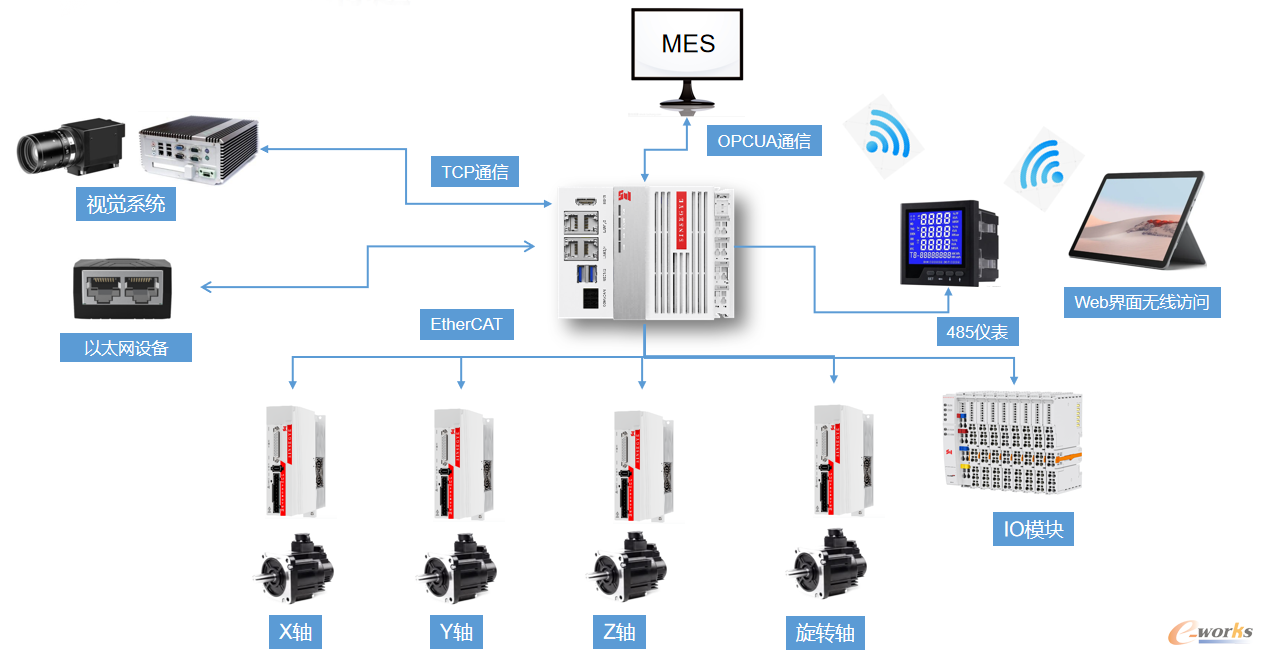

为了解决传统方案中的不足,中科时代设计了新一代算控一体机械臂控制器解决方案。该方案仅需一台SX5016工智机即可完成多轴机械臂算法、输送带控制、视觉定位算法和上位程序(对接MES和AGV)的运行。

值得一提的是,新方案采用PC平台控制器,无需板卡支持,扩展性好,支持设备多,并可根据需要添加对应的工艺程序。这一方案不仅降低了成本,还提高了系统的兼容性和拓展性。

中科时代算控一体解决方案

此外,新方案还节省了空间,使得设备布局更加紧凑。更重要的是,新方案支持远程运维,大大提高了设备的可维护性和可靠性。

3种方案对比

3种方案对比

在综合考虑了产品的通用性、功能的可扩展性、成本效益以及广泛的应用场景后,该公司经过慎重抉择,最终与中科时代达成了合作。

拆垛专机采用算控一体机械臂控制器解决方案

通过采用这一创新方案,不仅降低了成本、提高了效率,还实现了设备的远程运维和空间优化。这一案例为其他企业提供了有益的借鉴和参考,推动了工业自动化领域的创新发展。