2025年8月18-23日,由教育部智能制造工程虚拟教研室、高等学校国家级实验教学示范中心联席会机械学科组和华中科技大学高等学校智能制造与机器人教材研究基地主办,华中科技大学机械科学与工程学院与e-works数字化企业网联合承办的“智造领航·智能制造师资高级研修班(第1期)”在武汉成功举办。

2025年8月18-23日,由教育部智能制造工程虚拟教研室、高等学校国家级实验教学示范中心联席会机械学科组和华中科技大学高等学校智能制造与机器人教材研究基地主办,华中科技大学机械科学与工程学院与e-works数字化企业网联合承办的“智造领航·智能制造师资高级研修班(第1期)”在武汉成功举办。本次培训吸引了来自全国已开设或拟开设智能制造工程及相关专业的20多所高校的学院院长、课程负责人及骨干教师等近40人积极参与。

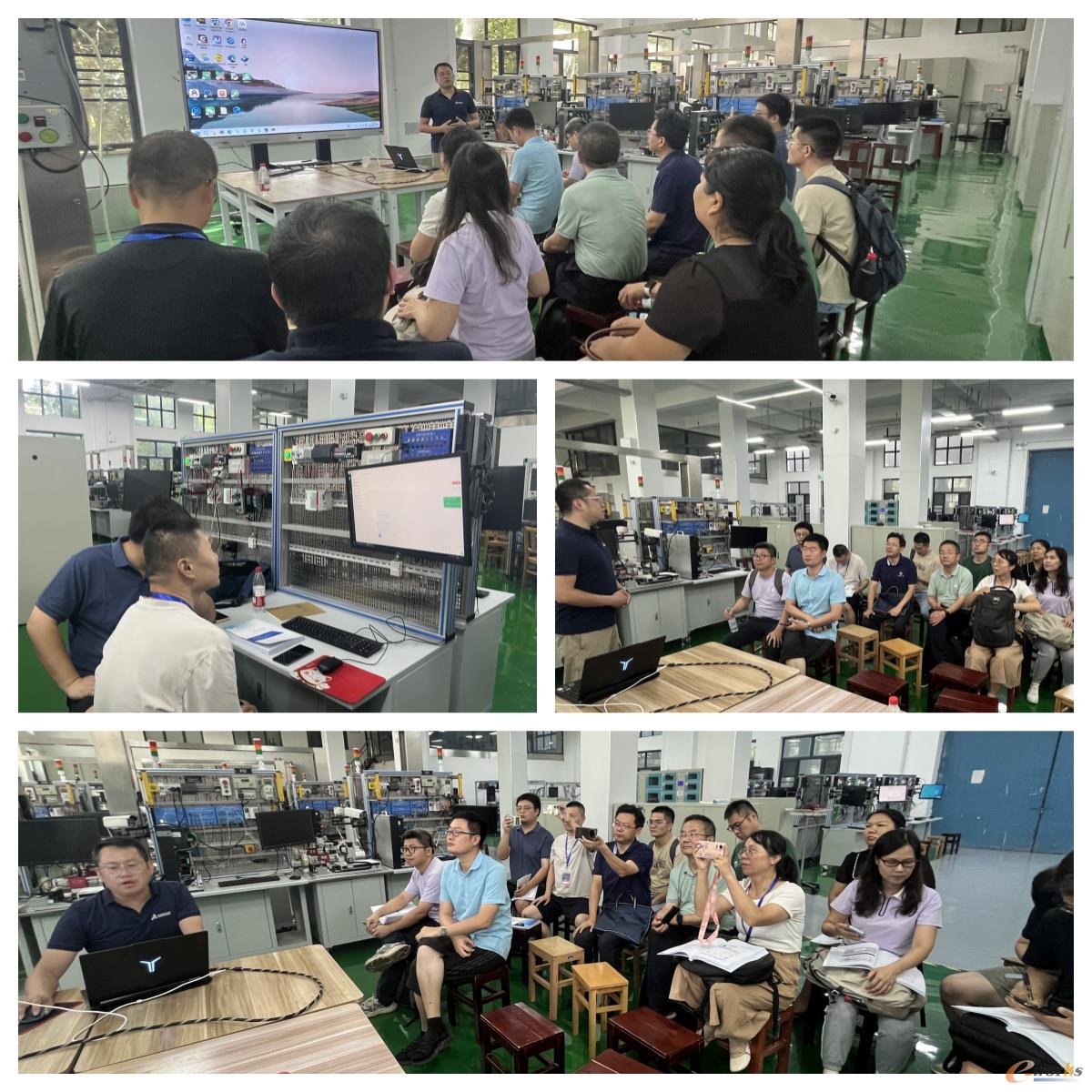

培训班现场

作为响应新工科建设要求、破解高校智能制造工程专业建设瓶颈的重要举措,本次培训班以 “赋能师资建设,深化产教融合”为主题,采用“院士领衔+专家论道+实践教学+参观考察”的创新培养模式。课程聚焦IT/OT融合、边缘计算、数字孪生、智能装备等产业前沿技术与教学实践的深度融合,通过系统化课程体系构建、先进设备实操演练、标杆企业实地考察等多元环节,切实助力高校教师提升专业能力与教学水平,为我国智能制造领域高质量人才培养注入新动能。

中国工程院院士、国家智能制造专家委员会主任委员李培根以“智能制造若干趋势”为主题,对未来智能制造的发展进行了前瞻性洞察与思考。李院士指出,人工智能(AI)在赋能产品开发方面,已经超越了人类设计思维。AI应用要以数据为中心,更加注重数据的质量、多样性和治理流程,从数据中发现和理解高阶关联性。人形机器人是重要趋势,但工业场景应用不应盲目追求;自主移动机器人(AMR)凭借灵活适配性,非常适合部署于复杂、动态的生产场景,而且机器人正从封闭环境走向开放空间。李院士强调,数字孪生是智能工厂的关键,边缘智能正成为推动IT与OT融合的关键支撑。

演讲结束后,李院士还特意为参与本次培训的学员们赠送了由他与华中科技大学高亮教授合著,并亲笔签名的《智能制造概论》一书。

华中科技大学机械科学与工程学院副院长李新宇教授介绍了面向新工科的智能制造创新人才培养体系建设与实践。他围绕华中科技大学机械科学与工程学院在智能制造人才培养的实践、拔尖创新人才培养的举措、实验实践教学体系与平台的建设进行了深入而系统的阐述,并介绍了人才培养成效与未来规划。他指出,学院依托智能制造领域国家级科研平台、校企共建创新中心、国际一流实训中心,打造学生工程能力的全链条培养平台体系,实现单一平台向多元化平台转变,同时建立人才培养“平台/师资/考核”保障机制,这使得学院在智能制造人才和拔尖创新人才培养上成效突出。未来,学院将构建教育-科技-人才一体化的育人体系,全面拥抱AI,从专业、核心课程教材、实验实践教学、教学资源、教学研究等方面,探索基于AI的新工科教学内容及教学模式的全方位改革。

教育部智能制造工程虚拟教研室副主任,华中科技大学工程实践创新中心主任王书亭教授为本次培训班致辞。他还从发展背景、关键技术与典型应用三个维度,深入解读了智能制造中的数字孪生技术,并剖析了当前我国在工程实践教学体系方面存在的问题与改进方向。他表示,数字孪生的发展,伴随着工业变革对数字化信息技术的需求而产生,其价值在于在知识积累和迭代更新中实现低成本试错、智能化决策和高效率创新。数字孪生的技术基础包括建模仿真、虚拟制造和数字样机技术,同时信息物理系统、大数据、云计算、数字主线VR/AR/MR、工业互联网与工业互联网平台等新兴技术是数字孪生的重要推动力。他强调,我国在工程实践教学上仍存在薄弱化和形式化倾向,训练过程的真实性和创新性不足,校企协同的广度与深度不足。未来工程实践训练应虚实结合、真创融合、校企配合,重在场景创新、方法创新和机制创新。

专家论道,聚焦智能制造人才培养与实践

国家智能制造专家委员会委员、e-works CEO黄培博士以“智能制造前沿观察与人才培养实践 ”为主题展开了精彩分享。黄培博士首先围绕智能制造领域前沿观察,梳理了智能制造的特点与内涵,阐述了制造业数字化转型模式和智能工厂建设的进阶方向,介绍了机器人、低成本自动化、可制造性分析、企业级BOM、数字孪生、人工智能与工业智能体等技术在制造业中的应用场景与案例。随后,他还围绕制造业对智能制造人才的需求、高校智能制造人才培养案例与思考以及e-works智能制造人才培养实践展开了深入分享。他指出,智能制造是一个探索性的实践,涉及多个领域的知识以及多种复杂系统的集成应用,需要跨学科、具备高技术水平和实践经验的人才。当前,人才成为企业智能制造建设的关键瓶颈。智能制造专业的人才培养,最重要的是让学生真正爱上制造。

华中科技大学机械科学与工程学院副教授、中国自动化学会边缘计算专业委员会委员陈冰分享了智能制造工业互联网架构下的IT/OT融合及关键技术。他指出,IT与OT依赖于不同的系统、供应商、技术和标准,填补这一鸿沟是现代工厂实现智能制造、自主工业系统和数字化转型的先决条件。IT和OT的融合,能够更好地满足精益制造、数据可追溯性、柔性自动化和混流生产、数据驱动应用以及以人为本的需求,其相关支撑技术涵盖工业边缘计算与开放自动化平台、网络、数据、集成和应用等层面。他还分享了施耐德电气、欧姆龙在IT/OT融合方面的应用与实施案例,并介绍了基于IT/OT融合的智能制造实验教学平台建设。

华中科技大学机械科学与工程学院博导,国家智能设计与数控技术创新中心副主任朱海平教授以“数字化转型背景下的智能工厂建设”为主题,深入阐述了数字化转型的必然性与核心任务,数字化智能工厂的主要特征与关键技术,并介绍了相关应用实施案例。他指出,智能工厂是数字化工厂的进一步发展,体现自动化和信息化深度融合,以及数据驱动智能决策。数字化智能工厂以产品领先为前提,以提质增效为目标,具有数字化、柔性自动化、集成与协同、科学仿真与虚实融合、人性化与可持续五大特征。数字化智能装备 、工厂物联网、数字化智能生产管控平台、工厂仿真到数字孪生和AI赋能数据平台及应用,是赋能数字化转型和智能工厂建设的关键技术。

实操演练,注重理论与实践深度融合

在本次培训的课程体系设计中,除了邀请智能制造领域的院士、资深专家开展专题授课,通过前沿理论讲解、核心技术解析与实践经验分享,为学员构建系统的知识框架外,还特别注重理论与实践的深度融合,专门设置了针对性极强的实操演练课程。实操演练分为五轴加工中心加工实训和边缘计算应用两个方向,由学员根据自身需求和技术兴趣,自主选择实操方向。

其中,在五轴加工中心加工实操演练中,学员将在专业导师的现场讲解与实时指导下,全程独立完成完整的精密加工流程,从工件的精准装夹、刀具的参数校准与对刀操作,到通过机床仿真、零件设计与编程仿真等,最终需实现轴承座零件的三轴数控加工和叶轮零件的五轴联动数控加工,并提交包含三维模型、加工刀路轨迹的电子版文件,以及经机床加工成型的实体工件。这一过程不仅能让学员深度掌握五轴数控加工的核心优势与操作规范,更能将复杂零件全流程加工的实践经验转化为教学资源,助力其在今后教学中构建更贴近产业实际的课程体系,提升实践教学的专业性,为培养符合产业需求的专业人才筑牢根基。

五轴加工中心实操

在边缘计算应用实操演练中,学员需完成一系列递进式实验任务,包括基于边缘计算网关实现数据的采集、处理和传输,将边缘计算网关接入华为云IoT平台,以及实现边缘计算网关与华为云IoT平台的数据传输。这一系列实操不仅能使学员直观理解边缘计算“本地响应、云端协同”的技术优势,熟练掌握边缘节点部署、数据链路搭建和云边协同的关键技能,更能将前沿技术的实践经验融入教学体系,推动高校智能制造相关专业课程内容的动态更新与质量提升。

边缘计算实操

边缘计算实操

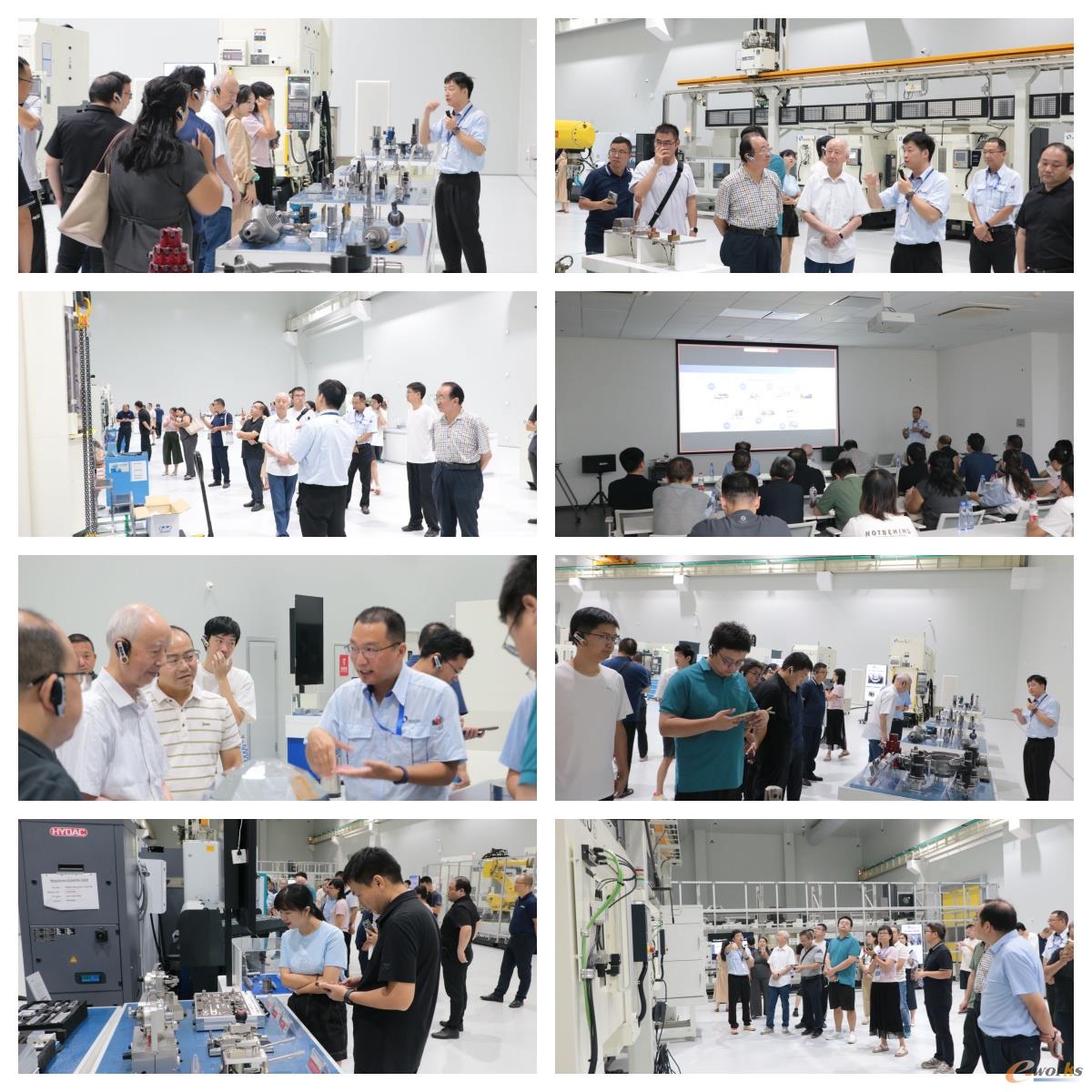

本次培训还特别安排学员深入探访华中科技大学工程实践创新中心与机械实验教学中心,通过沉浸式参观深化对智能制造核心技术的认知与理解;同时也组织学员走进了标杆智能制造企业——牧野汽车装备(武汉)有限公司,通过一线产线实地考察,探索校企协同育人新机制,推动理论教学与产业需求有效衔接。

华中科技大学工程实践创新中心是华中科技大学最大的工程实践教学公共平台、创新教育实践平台和国家级双创示范基地,面向全校所有本科生开展工程训练、劳动教育和创新创业教育,着力培养大学生的工程观、质量观、系统观。该中心紧跟制造装备自动化、数字化、智能化方向发展,不断更新实训资源设备,拥有各类实践教学设备4500余台套,下设数字化设计、材料成形、机械加工、电工电子、智能制造、教育发展、创新创业等教育教学部门。建设有以智能制造为鲜明特色的17个实践教学车间、2个虚拟仿真实践平台、2个创新实践区和1个工程认知区,为学校培养卓越工程师和拔尖创新人才提供了有力支撑。

学员们参观华中科技大学工程实践创新中心

华中科技大学机械科学与工程学院实验教学中心拥有“国家级机械学科实验教学示范中心”“国家级机械基础课程教学基地”“国家级机械学科虚拟仿真中心”三个国家级实验教学平台,开设了100多个实验项目,包括基础型实验、综合设计型实验、研究创新型实验、虚拟仿真实验和网络化远程操作实验项目。该中心坚持“以学生为本,知识、素养、能力协调发展,学习、实践、创新相互促进”的实践教学理念,建成了以一级学科为基础的综合性和开放性实验教学体系,实现了以机电一体化为核心,以产品设计、制造、控制、能源、动力以及管理为载体,提供科学发现和技术创新能力的培养环境,在问题的观测与判断、创造与评价、建模与设计、仿真与制造的过程中,培养学生实践能力和创新意识。

学员们参观华中科技大学机械科学与工程学院实验教学中心

学员们参观华中科技大学机械科学与工程学院实验教学中心

牧野汽车装备(武汉)有限公司是全球领先的机床制造商牧野机床在中国设立的全资子公司,作为牧野集团在华的第二个生产基地,专注于设计和生产三轴及以上联动的数控机床,包括数控系统、伺服装置及相关机电零部件的研发和生产,也是亚洲规模最大的机床生产基地之一。牧野武汉公司集研发、自动化集成解决方案、制造、销售以及售后服务于一体,并通过引入现代化、高效率的生产系统与智能化设备,打造了世界先进的加工中心生产线。学员们通过展厅参观、车间实地考察、专题报告聆听及深度交流座谈等多元形式,全面系统地了解了牧野武汉公司在推进智能制造过程中的实践路径与宝贵经验。更为重要的是,这些前沿探索为优化高校教学体系、精准培养适配产业需求的智能制造人才提供了清晰方向。

智造领航·智能制造师资高级研修班走进牧野武汉公司

智造领航·智能制造师资高级研修班走进牧野武汉公司

研修班学员在牧野武汉公司参观交流

圆满结业,智能制造专业人才培养步履不停

在新一轮科技革命与产业变革深度演进的当下,智能制造正以前所未有的力量重塑全球制造业竞争格局。作为高素质工程人才培养的核心阵地,全国已有三百余所高校设立智能制造工程专业。然而,该专业作为新兴交叉学科,在建设过程中面临课程体系不完善、多学科知识融合困难、教师工程实践能力不足等共性挑战,师资队伍水平成为制约专业内涵建设与人才培养质量的关键瓶颈。

为破解这些挑战,助力高校师资队伍建设与专业发展,本次培训班聚焦产业前沿技术与教学实践的深度融合,创新采用了“院士领衔+专家论道+实践教学+参观考察”的培训模式,课程内容设置全面且丰富。通过战略视野升级、知识体系构建、关键技术深研、教学创新示范以及理论融合实践,不仅让教师精准把握了智能制造产业发展趋势与人才需求导向,切实提升了高校教师的专业能力与教学水平,为高校智能制造工程专业的内涵建设注入核心动力;更搭建起高校与产业间的知识互通桥梁,推动人才培养方向与产业实际需求精准对接,为缓解智能制造领域高素质人才供需失衡问题提供了强有力支撑。

智造领航·智能制造师资高级研修班合影

智造领航·智能制造师资高级研修班合影

本次培训受到了学员们的一致好评与高度认可。培训尾声,欧洲科学院外籍院士、武汉理工大学机械工程学科陈定方教授和教育部智能制造工程虚拟教研室副主任、华中科技大学工程实践创新中心主任王书亭教授,为学员们颁发了结业证书,为本次培训画上了圆满的句号。

颁发结业证书

以下是部分学员对本次培训的评价:

东南大学苏老师:通过本次培训,了解了智能制造理论前沿、国际知名企业工程应用前沿,有利于进一步完善课程教学计划。

苏州大学机电工程学院尤老师:通过本次培训,了解了智能制造前沿知识,基本掌握了智能制造技术和方法,对智能制造专业改革有了清晰认识,也加深了对华中科技大学和其他学校的了解、沟通、合作和交流。

北京化工大学于老师:通过本次培训,进一步了解了智能制造以及华科在相关学科建设和教学情况。新工科智能制造教育,要系统化、全局化考量。

武汉理工大学梅老师:通过本次培训,深入了解了智能制造,并结合实践进行了实操,对相关教学工作很有启发性。

武汉纺织大学郑老师:本次培训接触到了智能制造最前沿内容,参观华科和企业了解到国内顶尖高校和企业的发展趋势,受益匪浅。

信阳技师学院刘老师:通过本次培训,对智能制造专业有了更深的了解,对学生实训内容有了新思路。在新工科智能制造教育方面,可以推广案例式实践教学;在物理设备上进行仿真推演,是教学设备大规模投入后的进一步实践。

湖北铁道运输职业学院詹老师:本次培训使我对智能制造概念的认识更加深刻。高职阶段智能制造类课程教学,在使学生有宏观概念的基础上,应更加突出应用导向,教师应专注于该领域某一技术重点,通过校企融合的方式,深入挖掘教学资源,做好课程教材及实训基地建设等工作。

武汉交通学院刘老师:通过本次培训,对智能制造当前发展和各院校展开模式有了清晰认识。新工科智能制造教育应深入了解企业当前发展,围绕当前企业所需人才制定培养人才目标,深化教学内容与智能制造接轨。

e-works作为致力于推进智能制造与两化深度融合的第三方专业服务机构,将通过考察、论坛和实训等多种形式,持续为广大制造企业、高等院校提供更多向专家学者、知名企业学习以及相互交流的机会。

近期活动预告

8月28-29日,济南,数据治理建设方法与实践高级研修班

9月4-5日,上海,质量管理数字化高级研修班

9月11-12日,武汉,第十一届国际智能制造(武汉)论坛

本文为e-works原创投稿文章,未经e-works书面许可,任何人不得复制、转载、摘编等任何方式进行使用。如已是e-works授权合作伙伴,应在授权范围内使用。e-works内容合作伙伴申请热线:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。