1 概述

随着世界各国环保机构制定日益严苛的排放法规和燃油经济性指标,促使内燃机轻量化,进一步降低排放和提升功率输出逐渐成为主流发展方向。然而,为了实现更佳的SCR(选择性催化还原)系统转换效率,这就要求尽可能提高排气温度,从而导致排气歧管开裂或热疲劳失效。

排气歧管通常必须承受高热负荷冲击,因为其直接与高温排气相接触,仅只能通过热传导至缸盖,热辐射和自然或强制对流到周围环境中进行冷却,这可能造成局部出现较大的瞬态温度梯度。更高的功率密度意味着排气系统中排气温度进一步升高。由于热机械疲劳所导致的排气歧管开裂已经演变成为影响内燃机安全性和可靠性的关键性因素,而其根本原因在于排气温度的上升,以满足目前排放法规和客户对燃油经济性的要求。

许多研究学者认为塑性变形被看作是排气歧管开裂的主要原因。FEV工程师提出应当选择成本效益好的材料去利用其强度潜力而不是简单用昂贵的材料替代。

在一系列文献中均涉及到引用塑性应变极限作为针对疲劳破坏重要的影响因子。排气歧管设计主要方向就是尽可能使热应力和热变形最小化。排气歧管内壁面直接与高温燃气相接触,因此必须承受因发动机热机和冷却过程所引起的循环热载荷。排气歧管关键位置上的交变热应力将形成累计塑性应变,最终影响歧管寿命。Carlo R.等阐述了铸铁排气歧管热结构特性,评估了应力-应变结果并以试验数据加以验证。Watanabe Y.等发现许多热疲劳失效应归因于高温时的压缩应变。因此,塑性应变范围可作为裂纹萌生评判标准。Choi,B.L.等认为在经历重复循环热冲击后,最大应变范围(0.454%)可以通过稳定的应力-应变滞回线评估。Simone,S.等提出高低温循环产生的应力-应变滞后直接与低周热疲劳有关。然而也有部分研究学者也坚持认为蠕变对总损伤很关键。Hazime,R.M.等利用瞬态非线性有限元分析方法得到了铸铁或钢质排气歧管的非弹性变形,同时得出的结论是蠕变导致了裂纹萌生。Kawano,H.等提出在FEA模型中考虑蠕变可改善评估精度。此外,Santacreu,P.O.和Mohrmann,R.等采用粘塑性应变评估排气歧管寿命。

排气歧管高周疲劳通常源于外部动态载荷。HCF问题主要与支撑或支架设计相关,一般不涉及到排气歧管。对于整个排气系统首先执行频率分析,即模态分析,然后确保在主发动机阶次频率范围内不发生共振。

本文针对国VI增压柴油机排气歧管执行了基于单向间接耦合的热机械疲劳分析。相比上述评估方法,研究发现在三个热冲击循环内所产生的总的累积塑性应变和第三个循环的等效塑性应变能有效地预测排气歧管设计是否开裂。为了结构设计验证,对新设计的排气歧管制作了样件,然后在试验台架上进行了冷冲击和热冲击试验验证。

2 排气歧管瞬态CFD模拟

2.1 边界条件定义

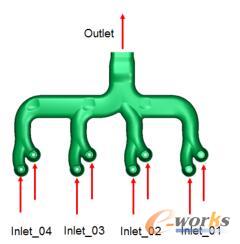

排气歧管计算流体域应从实体空腔提取。整个流体域由离散成众多有限微体积单元所组成。HyperMesh划分网格后总的单元数量大致为30万左右,其绝大部分为六面体,剩下的是四面体和金字塔。排气歧管流体域入口,出口和壁面位置的定义如图1所示。

图1 排气歧管入口、出口和壁面位置定义

进气,压缩,燃烧膨胀和排气过程的模拟是基于1D热力学模型,相比3D CFD分析可节省大量计算时间,同时可为排气管瞬态3D模拟提供详尽的边界条件。

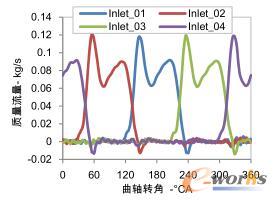

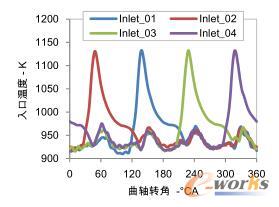

废气通过排气歧管流出并与固体壁面发生对流传热。入口和出口边界条件来自于整机1D热力学模拟结果,并根据台架试验数据对整机模型进行标定。为入口位置指定质量流量和温度作为边界,比如inlet_01对应气缸Cylinder_01,以此类推。在额定功率工况下依照点火顺序,入口质量流量和温度随曲轴转角的变化分别见图2和图3。类似地,也可以为低怠速工况定义同类型入口边界。

图2 排气歧管各入口质量流量

图3 各入口温度变化曲线

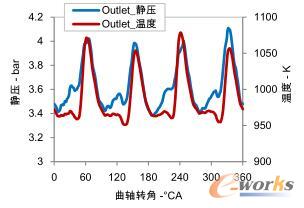

对于排气歧管出口位置的边界则指定为静压和温度,其变化趋势如图4所示。

图4 出口静压和温度

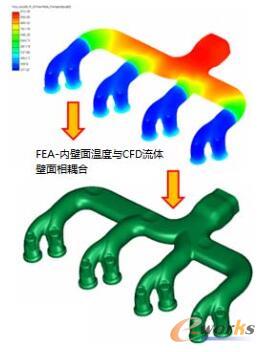

除了入口和出口边界外,流体域壁面必须通过间接迭代方式与排气歧管实体壁面相耦合,即FEA至CFD和CFD到FEA。一般而言,流体壁面单元与有限元壳单元分布并不相一致,因此基于CFD分析计算得到的时间平均的换热系数和温度必须通过插值后映射到FEA网格单元。一旦第一轮迭代计算完成,又将实体壁面温度场导出并作为CFD分析的壁面边界条件,然后开始第二轮迭代计算,以此重复往复。每一轮迭代计算后,需要检查结果是否充分收敛。当相连两轮迭代之间的计算值差异小于0.5%,则被视为充分收敛。流体壁面和实体壁面的耦合方式见图5,即单向间接耦合过程。相比双向直接耦合方法,单向间接耦合更为高效,时间成本更低。

图5 FEA内壁面与CFD流体壁面相耦合

本文来源于互联网,e-works本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。