地铁作为城市大运量快速公共交通系统,在城市现代化发展中发挥着举足轻重的作用,在解决城市高峰期拥堵问题上作用显著。地铁车辆是地铁系统的重要组成部分,肩负着载运旅客的重要功能。地铁车辆内饰扶手是车辆的重要配件,其设计要求符合人体工程学数据基础,可保证列车在任何操作状态下(包括紧急制动时)均能承受乘客任何的冲击力。

近年来,已有研究人员对地铁扶手和抓握件进行了研究:卢艳玲等以南车株洲电力机车有限公司地铁内饰扶手设计为例,详细介绍了其连接结构和优劣特性及其材料的演变历程,指出其主要借鉴大型客运汽车、无轨电车及国外地铁客运车辆;魏峰等提出地铁扶手的使用体验主要取决于人体身高和手臂功能上举高的差异,遵循国家标准计算并论证出吊环高度为1710mm且横杆高度为1860mm时,舒适性评分最高;肖军等从人机工程学和数理统计中概率95%置信度的角度出发,就西南地区成人身高标准为依据,得出吊环高度为1600mm且横杆高度为1800mm时,可以满足西南地区95%的乘客对扶手高度的要求;姜良奎等从能实现“抓得到,不碰头,抓位多”的角度研究出一种车内扶手布置设计方案,提出使用横杆乘客呈“一”字形分布,使用竖杆的乘客呈圆形分布,通过人机尺寸论证出一系列扶手设置的数据。

尽管这些研究从不同角度出发对地铁的扶手以及抓握件等的演变、材料、人机尺寸、布置位置和数量等进行了研究,但目前依然缺少从乘客行为分析和心理感受出发进行的专门研究,因此将从乘客群体的无意识行为出发,尝试研究一种扶手及其抓握件的设计方案,并通过仿真模型来论证其合理性。

1 无意识设计理念

1.1 定义

在弗洛伊德的精神分析理论中,人的精神意识被分为意识、前意识和无意识。无意识行为是人不经过缜密思考和判断所做出的一类本能行为。它通常来源于生活的积累,又深深地融入在生活中。

1.2 内在意涵

“无意识设计”又称为直觉设计,是深泽直人首次提出的一种设计理念,即“将无意识的行动转化为可见之物”。在当今这个经济高速发展的时代,产品的造型设计常常流于一种表象,产品的使用过程成为了用户慢慢适应产品的过程。无意识能影响人的躯体感受,也能影响人的社会行为。而“无意识设计”理念,是以人的行为和感觉为基础,做出服务于人的设计的理念。产品的使用过程变成了用户的行为和情感被产品接受和服务的过程。这样的设计处处体现着理解和包容,用户会对产品一见钟情,使用过程中产品和用户之间不断产生交流和共鸣,从而提升用户体验。

2 无意识设计理念在地铁车内扶手设计中的应用

2.1 地铁车内扶手分类

我国地铁最主要的三种地铁车辆扶手形式见图1,可将其概括为:第一类为车厢中央位置的纵向“低位”扶手;第二类为车厢上部的横向“高位”扶手;第三类为固定在横向扶手上的抓握件三种主要形式。本文主要针对第一类和第三类,即车厢中央位置的纵向“低位”扶手和固定在横向扶手上的抓握件设计进行研究。

图1 我国地铁最主要的三种地铁车辆扶手形式

2.2 基于无意识设计理念的车内扶手设计流程

在本次的设计过程中,归纳了基于无意识设计理念的车内扶手设计流程。深泽直人认为,产品设计更大程度上并不是在创造新的东西,而是在寻找人们意识里既有的存在。

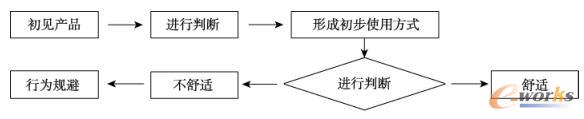

首先归纳了无意识设计理念中使用者和产品之间的关系变化过程见图2。在使用者初次见到产品时,会根据长期以来的生活经验对产品进行初步判断,从而形成属于自己的使用方式,这个判断过程在使用者触碰产品之前完成。具体到案例中,乘客在使用扶手之前会依据扶手的形态、位置、颜色和材质等在脑中形成一种抓握方式。此时扶手也在乘客的脑中形成初步印象的情感输出。

图2 使用者和产品之间的关系变化过程

在经过初步感知之后,使用者开始使用产品,从而出现舒适和不舒适两种大方向的概念。舒适度在这里主要受扶手的温度、触感、形态等因素的影响。在不舒适的情况下,使用者或作出一定行为上的调整,规避一定程度的不舒适感,这意味着产品本身在设计过程中考虑不周。使用者和产品之间的关系变化过程对使用者来讲是无意识的,悄无声息地发生着。但它们潜移默化地影响着人们对产品的印象,从而左右着人们的选择。

由此可以看出:无意识设计理念是一种主要面向改良设计的理念。其特征是在前一代产品基本满足刚需的情况下,根据其使用过程中产生的问题进行针对性改进的设计方法。

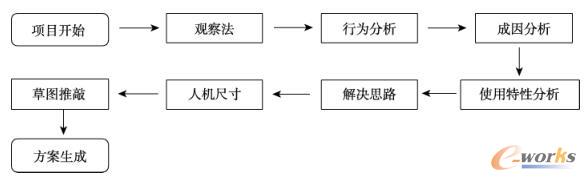

经过分析认为:在诸多研究方法中,传统的观察法能够最直观地体现两者之间的关系,从而分析形成无意识行为背后的动因。

从前期调研阶段开始,直到解决思路的初步成型,优先选择了更加直观体现使用者行为活动的设计研究方法,力求设计方案“从行为中来,到行为中去”,为更好的服务使用者的行为而设计。

另外无意识设计理念和核心是以人的行为和感觉为基础,两者中行为的表现更加直观和具体,因此行为分析是设计流程中的重中之重。由此得到了本次的设计流程,基于无意识设计理念的车内扶手设计流程见图3。

图3 基于无意识设计理念的车内扶手设计流程

2.3 地铁车内扶手使用行为分析

根据乘坐地铁的经验,车内扶手及其相关抓握件对车内乘客的舒适性和安全性具有重要影响。在离站加速和到站减速时,站姿乘车旅客会因惯性作用而一定程度地失去身体平衡,尤其是在高峰期,只能使用扶手和抓握件来保持身体平衡的乘客占很大比例,这时,扶手的安全性和易用性对乘客整体舒适性的提升将起到决定性作用。

2.3.1 观察法和行为分析

观察法是发现问题最直接有效的方法,观察的基础应该建立在真实的使用情境上。人与情境之间相辅相成,具有协调性和复杂性。无意识行为是人基于自身需求和环境所作出的不经缜密思考和判断的反应。人们根据长期形成的经验,在不同的使用情境下产生的行为也不尽相同。这里以成都市地铁二号线为例,观察人们在高峰期和非高峰期乘车时的无意识行为,并针对其行为的具体数据统计结果进行分析。通过分析得到这些无意识行为背后的深层原因,为地铁车内的扶手改良设计提供了一个良好基础。本次调研团队由三人组成,分为两次观察,样本数量共计1338人,为消除被观察者疑虑,本次调研不采用数码相机记录,采用笔和纸在每两节车厢连接处记录。

初步观察中,调研团队对车内进行观察区域划分,团队分工后,分别对车厢各区域的乘客进行基础性观察,跟踪记录乘客从进入车厢到离开车厢的行为动作。观察时间正值客流高峰,在车厢拥挤的状况下,乘客站立位置和抓扶位置的变量相对较小。因样本数量较大,相对三人的调研小组而言难于跟踪其全过程的动作变化及其所占时间比例。在车厢拥挤的状况下,乘客站立位置和抓扶位置的变量相对较小。经过初步观察和分析,决定只选取在观察瞬间乘客的行为动作。

为调研样本更具分析价值,尽量缩短调研时间,两次调研时长均为20分钟左右,期间调研人员从第一节车厢用最快的速度穿梭至最后一节车厢,同时要记住所有乘客的瞬间状态。

调研团队共计调研两次,第一次调研拥挤程度尚可,调研过程较为顺利,故时长较短,共获得328个样本。第二次调研正值客流高峰,调研人员几度陷入困局被迫中断观察,故时长较长,共获得1010个有效样本。

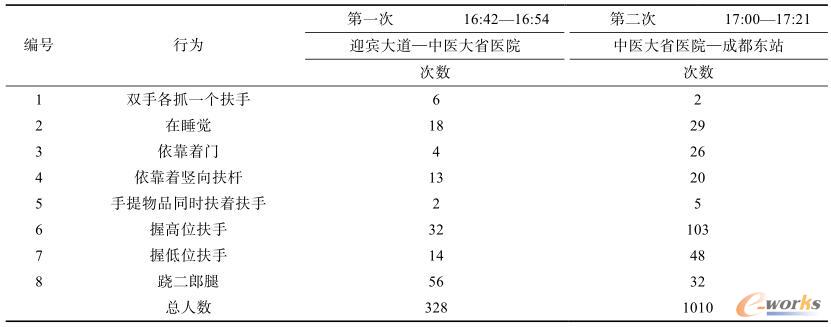

经过讨论,共发现有特点的行为三十五项,分析这些行为与无意识行为形成的促因是否匹配,共得出八项与倚靠和抓扶有关的无意识行为,无意识行为统计见表1。

表1 无意识行为统计

这两组数据的样本总量接近于三倍关系,即在不同时段采集的样本数量差异较大,对地铁高峰期与非高峰期的扶手使用情况有一定代表性。

在对两者八项数据进行一一对照后发现:在拥挤情况下,一双手各抓一个扶手、跷二郎腿两项人数明显降低;依靠着门、握低位扶手两项人数明显增加。这在一定程度上反映了车厢的拥挤与否和乘客状态之间的关系。

在客流高峰期时段,车厢内人数增多,每位乘客可占用空间相对变小,狭小的空间不再适合一人占用两个扶手。这时两个扶手带来的抓握稳定的需求受到抑制。跷二郎腿同样不适于狭小空间,此时心理距离需求受到抑制,这是造成双手各抓一个扶手、跷二郎腿两项数据变化的主要原因。

同时编号握高位扶手和握低位扶手的人数在两组样本中均较高,说明高/低位扶手的使用舒适度在很大程度上影响着乘客的整体乘车舒适性和满意度。在对比了不同时段的两组数据后发现,这一点在拥挤状态下体现得尤为明显。

2.3.2 成因分析和解决思路

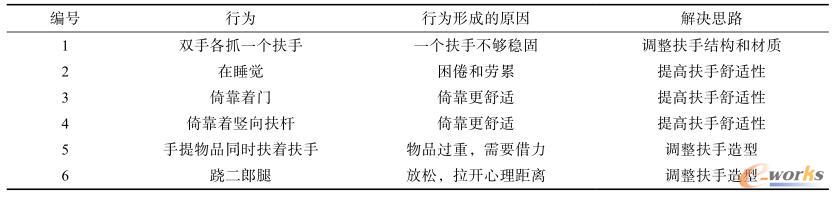

在前期无意识行为统计中,发现握高位扶手和握低位扶手两项主要反映乘客对抓扶以保持稳定的需求度,另外六项对后期高/低位扶手的设计帮助较大。通过分析,按照无意识行为类别以及行为可用性分析对表1中的行为集进行筛选排序,无意识行为排序见表2。

表2 无意识行为排序

车厢内几类典型的无意识行为见图4,经过对乘客无意识行为的初步分析和筛选,得到了行为成因和初步解决思路,双手各抓一个扶手起因是一个扶手不够稳固,这来源于目前地铁高位扶手采用扁宽的尼龙绳将工程塑料制造的把手与高位扶杆连接起来。这样做的好处是可以使得更大面积内的乘客可以使用把手,但相较而言,其带来的弊病更明显。扁宽的尼龙绳行程长,阻尼小,可控性弱,车厢的晃动被放大到乘客身上。同时,为保证较高的运载效率,地铁加速起步和减速停车时的加速度远大于公交车,这样的缺点更显得尤为突出。连接部件难以有效消解车辆运行方向的加速度带来的瞬间冲击,也给抓扶的乘客保持身体平衡带来了难度。

图4 车厢内几类典型的无意识行为

在睡觉、倚靠着门、倚靠着竖向扶杆三项无意识行为的形成原因类似,主要来源于扶手的舒适性不足。目前的扶手抓握件由工程塑料注塑而成,表面光滑,握感较硬且摩擦力小,这些特性一定程度上给乘客的体验带来了影响。同时扶手的稳定性欠佳也是导致这三项行为的重要原因。

手提物品同时扶着扶手和跷二郎腿两项无意识行为在解决思路上比较一致,应当一起分析解决。手提物品同时扶着扶手是由于物品过重,乘客需要借助扶手才能在较长的时间段内提起重物。目前的抓握件把手部分是水平于地面的,重物在借力过程中会经历车厢的晃动从而产生水平方向的位移,不利于长期借力,因此乘客需要在提起重物的同时紧紧握住扶手。在设计过程中应当尽量避免物品水平方向的位移,同时减轻抓握负担。从表1中可以得出:握高位扶手主要出现在车厢相对不拥挤的时段,行为主要来源于放松和拉开心理距离两方面。目前地铁高位抓握件距离座位较近,是为拥挤时段考虑。在极限状况下,相对而坐的两排乘客之间至少有三排乘客站立,此时,保持心理距离的需求受到了抑制,因此在修改抓握件造型的过程中,不应忽视拥挤时段的需求,应当使抓握件造型既有利于保持合理心理距离,同时又避免在拥挤时段造成使用不便。

通过对握高位扶手和握低位扶手的分析,得到一种初步设想:将抓握件抓握部分改为向站立抓握者一侧倾斜,重物受力容易集中于一点,且容易保持心理距离,同时考虑到拥挤时段的需求,还应充分考虑倾斜角度。

进一步分析产生行为的深层原因:目前我国地铁的扶手设计大多从公交车借鉴而来,但地铁和公交车在行驶特性上有一些差别,这些差别直接影响到扶手的使用。公交车在路况不佳的情况下行驶存在较明显的纵向颠簸,转弯时又受到离心力的影响出现横向倾斜。同时相对地铁来讲,启动加速和减速停车的加速度较小,这时,抓握件和高位横杆之间采用软性材质连接可以过滤掉一些来自多个维度的震动和拉扯,同时又保证了较低的成本。地铁的速度快,运载量大,建造标准较高,线路在建造过程中不受原有地面交通线路的影响,不允许出现类似公交线路的90°转弯和较大的瞬间落差,这就意味着纵向颠簸和横向倾斜很难出现在地铁运行过程中。

综合上述分析,由于地铁和公交车在设计目标、运行方式等方面有所不同,因此,来源于公交车的公共交通抓握件设计存在改良空间,地铁扶手应当针对其独特的定位进行改良。

睡觉和依靠扶手都是乘客在疲累和困倦的情况下作出的无意识动作,这样的动作不利于大量乘客的乘坐舒适性。设计师在设计扶杆之初是为车厢内的多位乘客维持身体平衡和提升舒适性着想,依靠的动作无异于打破了设计师的构想,使得乘客在一个不尽合理的状态下乘车。

3 地铁车内扶手布置设计方案

3.1 关键人体尺寸

在低位扶手和高位扶手的抓握件设计中,人机工程学的数据对产品最终的使用舒适性起到至关重要的作用。魏峰等通过高度测试得到实验数据,抓握件在1610mm至1710mm之间,且横杆高度在1810mm至1860mm之间时,测试结果在可接受的范围内。抓握件在1710mm时舒适度评价最高,横杆高度在1860mm时可保证绝大多数人不会碰头。

3.2 初步方案与草图推敲

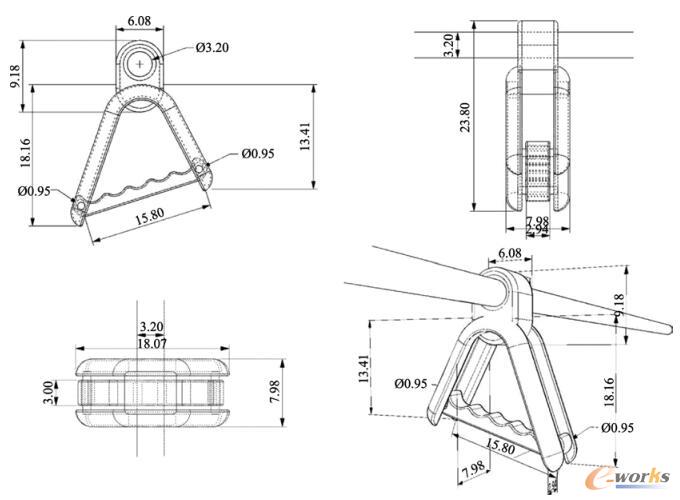

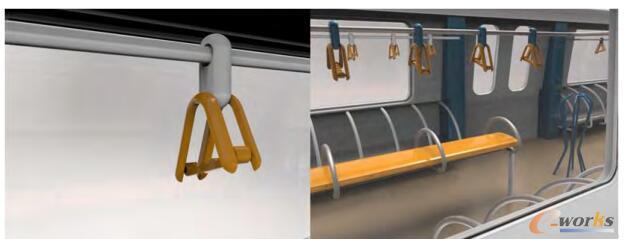

综合分析,考虑到乘客在抓握过程中产生的无意识动作成因,将改良方向主要针对为以下几个部分:减少抓握件与扶杆之间的位移,在车辆晃动情况下,避免连接结构在晃动过程中起到放大效果;抓握件的抓握部分适当倾斜于抓握者,以利于抓提重物时的借力以及在相对不拥挤的情况下保持与坐姿乘客的心理距离;只保留抓握件的抓握部分与车厢之间的纵向(即车辆前进后退方向)位移,并设置阻尼对正负加速度进行消解,利于乘客保持身体姿态较为稳定。在对设计目标的充分理解以及对抓握件的主要受力方向的分析之后,得出了初步方案,初步方案和草图推敲见图5。

图5 初步方案和草图推敲

图6 初步设计方案

4 结语

无意识设计理念是在产品已经充分满足刚性需求的情况下,以使用者的无意识动作为分析对象,对产品的造型和细节进行改良设计和再设计的过程。长期以来,地铁车内扶手的设计遵循传统交通工具的扶手设计原则。在案例中,通过对乘客无意识行为的充分分析,结合地铁运行的特有状态,有针对性地提出了三个改进方向:减少抓握件与扶杆之间的位移以减轻结构晃动;抓握部分适当倾斜于抓握者以利于借力和保持心理距离;只保留抓握件与车厢之间的纵向(即车辆前进后退方向)位移,并设置阻尼对正负加速度进行消解。

研究对地铁车内扶手设计提供了一条比较有可行性的思路,同时展示了一种基于无意识设计的理念指导。难度较低、效率较高的实际设计流程,有条理地发现、分析使用者的无意识行为与现有产品之间的矛盾以及解决矛盾。

本文来源于互联网,e-works本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。