2003年5月《哈佛商业评论》上刊载的尼古拉斯.卡尔(Nicholas G.Carr)题为《IT Doesn’t Matter》一文引起巨大反响,几乎所有的重要媒体、IT业界巨头尤其是CIO、商业界重量级人物和专家学者们都积极发表对这个问题的看法。为什么会这样一篇文章能引起这么大反响?或许我们象卡尔一样把它放到一个更大的时代背景容易理解更清楚一些。

1. 国外背景

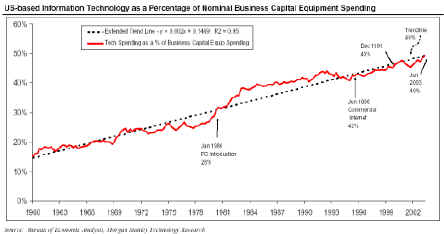

根据美国商务部的数据:“1965年时,企业资本支出用于信息科技的比重还不到5%,随着个人计算机在80年代初问世,这个数字跳到15%;在90年代早期增加到30%;到90年代末IT支出已激增到占到美国企业的设备总投资近50%。即使在目前技术支出萎缩的情形下,全球各地的企业每年的信息技术开支仍然超过2万亿美元。”

图1:美国IT投资占名义商业投资设备的百分比

(来源:http://tech.tom.com/sd/carr.html,具体数据与卡尔文章中提到的有出入,趋势大体相同)

迅速增长的IT投资,似乎没有得到明显的投资回报。20世纪80年代末,美国学者查斯曼(Strassman)调查了292个企业,结果发现了一个奇怪的现象,这些企业的IT投资和投资回报率(ROI)之间没有明显的关联。1987年,诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛说:“你可以在世界任何角落和生活的各个领域看到‘计算机时代’的影子,但是在经济统计年鉴上除外。”对信息技术的大规模投资没能提升生产力水平——这个质疑后来逐渐演变为著名的“生产力悖论”。

“生产力悖论”

“生产力悖论”指出:从1960年代到1990年代中,美国GDP在增长,实际工资在增长,新技术层出不穷,人民的生活水平在提升,全要素生产力的增长率却一直呈现节节下降趋势,直到1990年代最后几年才有较强劲回升。数量模型与统计数据的研究结果与人们的常识和感受不甚相合。

麦肯锡全面质疑IT价值

2001年10月17日,麦肯锡公布研究报告《IT与生产力》,宣称:“在绝大部分经济领域中,对IT方面的大幅投资没有起到任何帮助生产力增长的作用。”报告称,“在1995年到2000年期间,美国经济确实得到了提高,但促成这一转变的能量主要来自少数几个商业领域,与人们普遍预料的相反,对IT行业的高额投资并不是创造美国生产力增长‘神话’的主要力量。更具有讽刺意味的是,在绝大部分经济领域中,对IT方面的大幅投资没有起到任何帮助生产力增长的作用。”麦肯锡报告推论的逻辑是,“占经济总量69%的53个行业部门为生产力增长的贡献率仅为0.3%。尽管IT投资浪潮中62%的资金增长是投入在这53个部门,但它们中的大多数遭受了生产力下降的厄运。”

乔伊(Bill Joy)怀疑高科技前景

Sun公司前首席科学家乔伊(Bill Joy)提出了一个问题:“如果人们已经买到了大部分他们想要的东西,怎么办?”这正是目前科技界面临的最大问题之一:技术飞跃进步超过了大部分消费者所需,企业(尤其是科技业)要怎么说服消费者继续掏腰包来买超乎他们需求的产品?

更多的人在“敲响技术高增长的丧钟”

《纽约时报》5月5日刊载Steven Lohr的文章,题目是“敲响技术高增长的丧钟”。在这篇文章中,IBM战略主管Wladawsky-Berger认为,IT业已经进入“后技术时代”。甲骨文公司CEO拉里·埃里森坚定地支持“信息技术产业正步成熟”的观点。“成千上万的公司在垂死挣扎,行将就木。我们的行业不可避免地处在成熟阶段。”“产业成熟并不意味着(IT)是倦怠老朽的行业,公司会越来越少,发展速度会放缓,但企业家的创新精神仍会有大的回旋余地。”

2. 国内背景

国内的情况又如何?我国企业信息技术的应用曾经产生过三次热潮:1986年和1991年的MRPII应用高潮以及1998年的ERP应用高潮。前两次总投资超过80亿元人民币,均以大面积失败而告终(应用失败率高达90%),据媒体报道和专家分析,目前我国企业实施ERP的成功率不足30%,七成的实施单位依然处在交学费的阶段,在数百万数千万的投资之后,鼻青脸肿的ERP又把众多企业拖入了一个深不见底而又无可奈何的“黑洞”。此外,还有一大批企业组织开发适用于自己的管理信息系统(MIS),也几乎无一成功,时至今日,我国仍有一大批继续在“MIS泥潭”中跋涉的企业。

当前在“信息化带动工业化”的核心战略指导下,我国的信息化建设投资巨大,仅十五规划(2001年-2005年)就在信息产业方面投资5000亿美元,而到中国初步实现信息化的2020年预计总投入在128.95万亿元人民币,如此巨大的投资规划,究竟能否达到预期的目标?的确令人担忧。根据国资委和计算机世界传媒集团2003年对国内3000家大型企业(这3000家大型企业2002年信息化投入占中国IT总投入的20.9%)信息化建设所进行的调查,仅有3.7%的我国大型企业的信息化建设进入了成熟阶段。另据2004年2月中国企业联合会(CEC)公布的首届中国企业信息化进程调查结果显示,相当多的企业在推进信息化进程时处于摸索阶段,缺乏成熟有效的方法论指导,中国企业与全球500强企业之间在信息化方面还存在多方面的差距:全球最佳实践企业的信息化程度(企业是否能够有效地利用其互联网与IT基础设施)比国内企业高出38%。由此可见,10年来,我国企业虽然在信息化基础设施和网络建设方面有了较大进展,但信息技术的应用水平还较落后,信息技术资源的有效利用程度低,系统整合面临难题,巨额的信息化投资难以产生合理的收益和满意的回报,信息技术的商业价值遭到了质疑。 所以中国媒体对那篇文章也特别关注,在各大媒体也展开了广泛的讨论。

3. 综合分析

企业对于信息科技过度投资造成了泡沫化现象。互联网泡沫所引发的全球IT业大萧条席卷了这个数十年辉煌异常的产业,整个科技业也开始进入寒冬。几年过去了,这个格外受伤的行业开始在2003年迎来了久违的复苏迹象,科技业已有脱离谷底的迹象。对许多企业来说,目前正处于一个十字路口:要像以前一样拥抱信息科技,还是减少对它的投资?一个非常理性的问题就是:IT究竟是投资黑洞还是竞争力之源?

卡尔文中提出了两个很重要的问题:一个问题跟竞争优势有关,一个企业的竞争优势究竟来源于什么地方,IT到底能不能提供竞争优势;另外一个问题就是人们对于IT的投资应该有一个什么样的姿态或者态度,怎么看待最近这十年的发展,特别是过去的五年间在IT上的过度投资的现象。卡尔在此时抛出他的观点:“企业应该减少对信息科技的支出,要当新技术的追随者而非先行者,要注重信息科技的‘防弊’而非‘兴利’。”这种鲜明的主张对于正在努力重整旗鼓、一向骄傲自大的IT业界人士来说,自然是极不受用。

有媒体称,“就像酒足饭饱的食客争论是第7个馒头还是第8个馒头让自己吃饱的一样,刚刚开始吃第一个馒头的大多数中国企业,对这样的争论只有听一听的份儿。本次争论的焦点在于IT能否给企业带来战略上的竞争优势,而绝大部分的中国企业,实施信息化的目的还是为了整理企业里杂乱无章的数据和流程”,的确我们大多数企业信息化还未或才刚启动。

笔者在Google上搜索了一下关键词“信息化 失败”,有185,000个页面(Baidu上查是233,000个,奇怪的是年初Google上查有287,000个页面的,现在反而少了这么多),论述信息化为何失败的文章在国内汗牛充栋,确实造成信息化后果不是太理想的原因是多方面的:有对信息化认识不到位的;有IT人才、复合型人才不足的;有因为权利和利益重新分配抵制而失败的;有客户基础不行的;有体制不行的;有整个IT投入不足的;有IT治理结构有问题的;有软件本身不行的;有商业通用套装软件不支持行业特点的;有“3C”时代到企业流程、组织变化太快导致软件不能适应的……信息技术只是其中的一个因素。

但也许是因为IT还太年轻,还没有能够充分展示其魅力。虽然美国宣称50年代就进入了信息化时代,但真正意义上IT发挥价值是在90年代之后。美国麻省理工学院经济学家布尔佛森(Erik Brynjolfsson)、宾州大学教授希特(Lorin Hitt)研究表明,企业对于科技的投资,最大的报酬要在五到七年后才会出现。如果这种科技投资回收报酬的“滞后效果”是真的,那么在未来数年,整个经济都会享受到过去对科技“过度投资”的好处。

【参考文献】:

1. Nicholas G. Carr, IT doesn’t Matter, Harvard Business Review, 2003.5

2. 尼古拉斯.卡尔,当IT的战略优势已成往事,《哈佛商业评论》中文版,2003.5

3. Nicholas G. Carr, Does IT Matter—Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business School Press, 2004.5

4. Nicholas G. Carr, IT doesn’t Matter,http://www.nicholasgcarr.com/articles/matter.html, 最后访问时间:2005.4.16

5. 世纪大论战:IT不再重要?http://tech.tom.com,最后访问时间:2005.3.20

6. 一场伟大的争吵:IT不再重要?IT时代论坛,最后访问时间:2005.3.20

7. 赵卫东,IT不再重要,http://www.ccw.com.cn,最后访问时间:2005.3.20

本文为e-works原创投稿文章,未经e-works书面许可,任何人不得复制、转载、摘编等任何方式进行使用。如已是e-works授权合作伙伴,应在授权范围内使用。e-works内容合作伙伴申请热线:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。