绿色制造是对传统制造业的一次升级,在保证机械制造标准的前提下,通过资源环保控制理念,加强资源效率的管理,提高企业经济效益的和谐发展。压缩机作为工业生产中的核心设备,与绿色制造是紧密相关的。在压缩机产品设计、材料技术、加工制造、运行维护和节能改造等方面通过技术升级以及新产品的开发,来实现绿色制造,最终实现企业经济效益和社会效益的协调优化。

0 引言

绿色制造,又称环境意识制造、面向环境的制造等。它是一个综合考虑环境影响和资源效益的现代化制造模式,其目标是使产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个生命周期中,废弃资源和有害排放物最小,符合环境保护要求,对生态环境无害或危害极少,节约资源和能源,使资源利用率最高,能源消耗最低。绿色制造是可持续发展战略在制造业中的体现,也就是说,绿色制造是现代制造业的可持续发展模式。

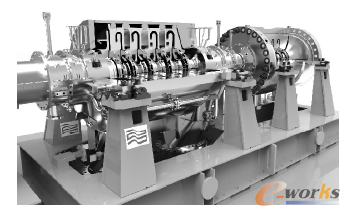

中国制造业总量已超过美国,居世界第一。但是,工业装备运行故障多、效率低是影响中国制造业大部分企业效益的重要原因之一。我国不能总是依靠扩大生产规模来实现经济的,必须落实安全生产和节约优先的方针,充分发挥现有装备的作用,实施工业装备全寿命绿色化和智能化工程科技发展战略快速增长。压缩机特别是工业用压缩机作为提供压缩气体的高效节能设备,在工业生产中有着广泛的应用。以离心压缩机(图1)为例,在重大化工装置、气体输送和液化等领域,离心压缩机都是最关键的核心设备之一,已经成为体现国家装备制造业水平的一个标志。在压缩机的制造过程中实现绿色制造,是未来发展的一个必然趋势,通过绿色制造,可以促使企业不断开发高性能、高可靠性的压缩机产品,积极开发和应用绿色材料;同时,应用绿色加工技术来提高材料的利用率,实现节能降耗,减少加工过程中对环境的污染;努力发展绿色再制造技术,降低能源消耗,实现企业经济效益和社会效益的协调优化。

图1 离心压缩机示意图

本文从压缩机的设计、材料、加工制造、运行维护以及节能改造等方面,对绿色制造在压缩机产品中的应用进行了多方面的阐述。在总结了现有技术的同时,也展望了今后压缩机关键技术的发展,为今后绿色制造在压缩机产品中更好地应用指明了方向。

1 产品设计

1.1 节能高效

大型机组的耗功向10 万kW 等级发展,如果机组效率能够提高一个百分点,耗功指标就会减少1 000kW,用户每年就会多出几百万元的利润,所以节能降耗是企业的生存之本,同时也是提高企业自主创新能力的基本着力点。站在压缩机产品的设计研发的角度,需要考虑最大限度地减少流动损失、漏气损失、机械损失等各类损失。而为了减少这些损失,则需要从多方面努力,才能达到压缩机的节能高效。

1)模型级开发方面

为了提高效率,减少机组功率消耗,为用户节约运行成本,需要增加模型级的“密度”,减少模型级系列在流量系数变化的步长,从而使压缩机的每一级都能选到高效率基本级,进而提高整机的计算效率;不只开发通用模型级,还要针对从轻到重不同分子量的介质、不同的机组类型开发不同的专用模型级,使模型级的效率优势发挥到极致;通过拓宽模型级曲线范围,使压缩机机组具有更宽广的操作范围,使得机组在变工况下运行时效率水平不发生明显的降低,提高机组多工况运行的适应能力。

2)静止部件优化

通过对流道中各静止部件的优化,减少因为结构设计不合理导致额外增加的流动损失、分离损失,从而减少额外的功率消耗。其中包括:进气蜗壳、排气蜗壳、加气蜗壳、抽气蜗壳、管路变径、弯道整流、以及支撑、筋板等结构件对流动的影响。

3)关注级间影响的研究

对于一台完整的压缩机组来说,如果相邻两级的性能匹配不好,就不可能做到整机的高效率。所以对于模型级叶轮,不能仅仅考虑单级性能,要考虑级与级的连接对整机性能的影响。尤其要考虑上一级出口流场品质对下一级产生影响的程度,尽量将不均匀性降到最小。

4)机组气动方案优化

一台压缩机产品的气动选型方案不是唯一的,需要通过周密的综合考虑,为用户提供能耗最低、成本最小的解决方案:

a. 等温压缩时压比分配与冷却次数的设定及成本对比研究;

b. 不同机型方案功耗与成本对比研究;

c. 同种机型时应用不同模型级匹配方案的对比研究;

d. 同种机型不同级数方案成本对比及转子稳定性研究;

方案优化可以通过利用设计者的经验,对不同方案对比来得到,也可以通过选型软件的优化算法自动得到。

5)降低泄漏损失

密封泄漏与压缩机机组气动方案、结构方案优化一样,也是影响离心压缩机机组效率的关键因素。与众多影响因素比较而言,采用先进密封技术,通过降低密封泄漏量来提高效率是最直接也是最有效的手段。

本文来源于互联网,e-works本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。