美国质量管理学家约瑟夫·朱兰博士指出:“20世纪是生产率的世纪,21世纪是质量的世纪,质量是和平占领市场最有效的武器。”当前,中国制造业的发展迈入了从‘制造’到‘质造’的后半程,制造企业想要在日益激烈的市场竞争中突破重围,通过加强质量管理提供高品质的产品与服务、持续深化品牌建设已成为其获取竞争优势、实现长远发展的有力手段。

然而,在数字化转型与智能制造背景下,制造企业如何结合自身实际发展情况,紧跟质量管理发展趋势、加速质量管理体系升级与深化质量管理数字化应用,从而实现产业链供应链的多方联动、产品可靠性风险的高效管控和全过程质量绩效的创新提升,已成为亟待解决的现实难题。

那么,当下质量管理具体包含哪些内容?未来会有何种发展趋势?制造企业应该如何开展质量管理数字化转型,实现高质量发展?带着这些问题,

e-works专访了美国质量学会(American Society for Quality,ASQ)冯永昌院士,为您剖析制造企业的高质量发展之路。

发展:质量管理内涵演进

当蒸汽机的发明揭开了机械生产的序幕,泰勒将产品检验引入至生产管理,

质量检验的重要性得以被企业强调;当电力应用、劳动分工和批量生产的实现,休哈特提出了统计过程控制(Statistical Process Control,SPC)理论,

企业获得了质量控制的方法与工具;随着PLC与IT系统不断加速工业自动化的发展进程,费根堡姆和朱兰提出了“全面质量管理(Total Quality Management,TQM)”的概念,

质量预防的意义得以被企业重视;而在当前数字化转型与智能制造的浪潮下,

企业对质量管理的要求也上升到质量预测的高度......这也对应了质量管理理论从“1.0”到“4.0”的四个发展阶段。

质量1.0-4.0发展历程图

自诞生起,质量管理理论不断演进,并逐渐在全球企业管理中得到了广泛的认可与应用。“目前的质量管理,包含了质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等主要内容。

进入工业4.0时代,质量4.0是基于大数据的智能质量管理、过程智能控制与调整、全生命周期产品管理与数据集成与虚拟现实的高度个性化定制。”冯院士谈到,“随着数字技术的快速迭代,企业的质量管理在组织结构上会更加平面化、灵巧化、动态化;在功能结构上会强化利益相关方的价值与风险控制,以及创新效率和经济效应等,

即未来质量管理的核心内容可以总结为‘互联互通、风险控制和创新效率’三个方面。”

挑战:企业质量管理困境

随着外部环境不确定性的增加和消费需求的日益个性化、多元化,制造业多品种、小批量、个性化的生产模式逐渐成为主流,由此带来的质量、交期和成本问题,给制造企业带来了巨大的挑战。但现阶段,不少企业对于质量管理的认识还不够全面,同时缺乏有效的质量管理方法、工具和对产品全生命周期的质量管控,从而难以形成完整的质量管理闭环。

“中国制造业的优势在于规模化生产,但在研发、物流、交付、服务等环节和发达国家制造业相比仍存在一定的差距。”冯院士表示,“目前中国大多数制造企业的质量管理水平还处于质量2.0、3.0的时代,就算是标杆工厂,也大约只有质量3.3的水平。”

在工业4.0浪潮的推动下,制造企业想要步入质量4.0阶段,实现高质量发展,主要面临着如下挑战:

1)缺乏清晰的质量管理数字化战略、高层管理者的重视与支持,具体质量管理业务难以明确实施路径并落到实处;

2)缺少专业的质量管理数字化能力和人才,既掌握质量管理知识,又精通数字化转型的人才是实现转型升级的重要支撑;

3)质量管理方法和工具陈旧,质量检测体系待完善、测量方式单一、测量设备精密度不够,质量检测信息通过纸介质传递、依靠档案进行管理;

4)碎片化的质量数据难以利用,质量数据遍布企业研发、设计、制造、物流、客户服务的各个环节,集成分散的数据并加以分析支撑决策才能发挥其价值。

“总的来说,这些挑战涵盖了

质量数据的获取及其价值的实现,如何从质量控制、质量预防前进到质量预测等各个层面。”冯院士总结到。

破局:QMS赋能质量管理

数字化与智能制造浪潮的愈演愈烈,加速了制造企业质量管理数字化的应用,随着人工智能、大数据、云计算等新兴数字技术不断变革企业的管理模式,具备快速且高质量获取、分析海量数据能力,助力实现质量诊断、控制和预测,促使质量管理再次升级的数字化质量管理信息系统

QMS(Quality Management System)已成为企业破局质量管理困境、深入推进质量4.0的必由之路,而这也需要QMS服务商在技术研发上坚持潜心投入,在行业领域内不断创新实践。

冯院士发现,目前国内QMS领域涌现了不少极具专业性的厂商,它们依托自动化、数字化以及智能化等先进技术,将全新的质量管理体系、理念、思想和方法融入到QMS系统中,推出了一些具有代表性的产品和解决方案,并在行业实践中取得了广泛应用与显著成效,而

上海益吉科技有限公司(以下简称“益吉科技”)就是其中的先行者。

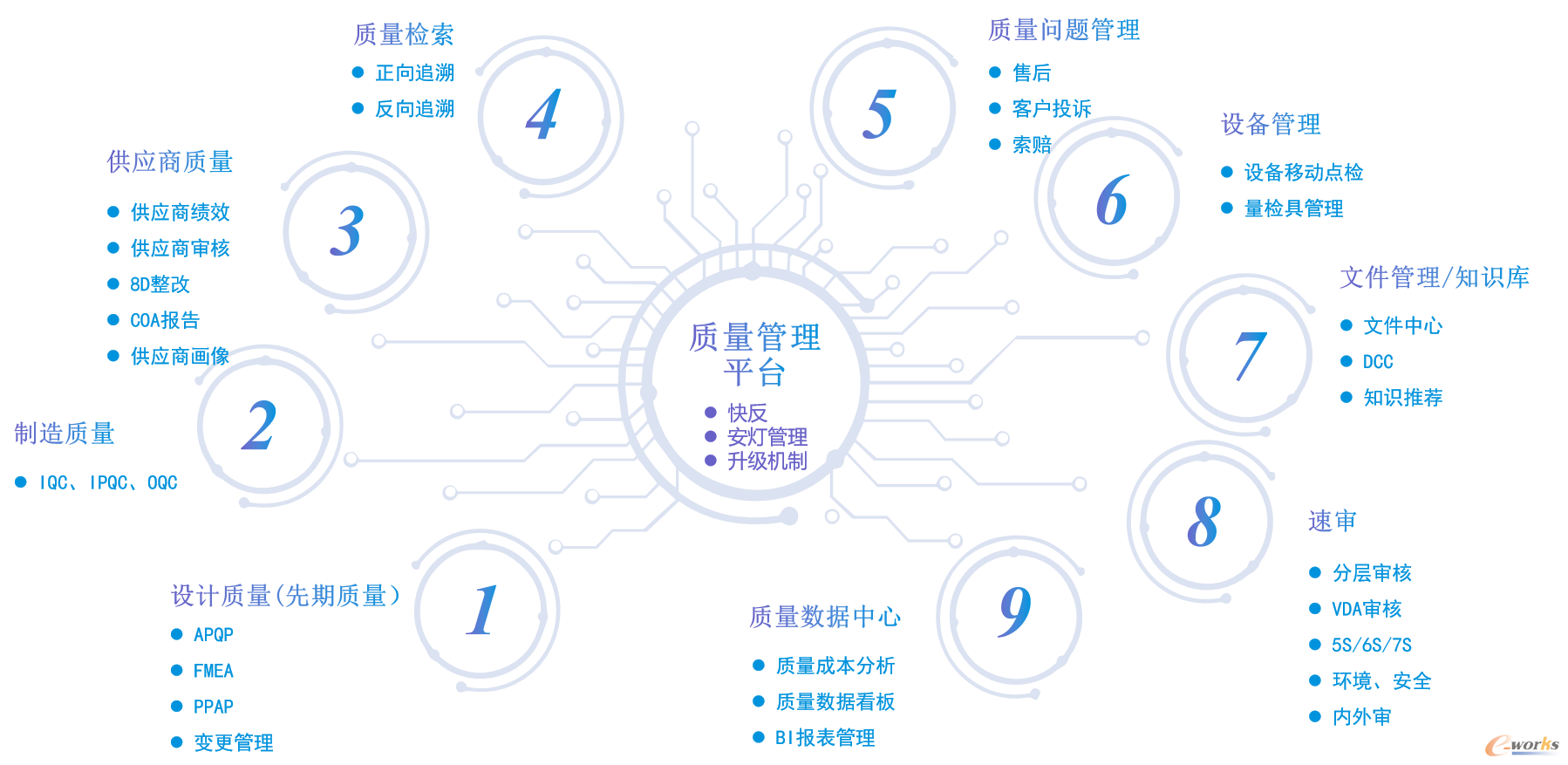

作为数智化质量管理专家,益吉科技致力于深度运用自主研发打造的

QMS解决方案——益质云,包括

E-FMEA(失效模式与影响分析)、

E-APQP(产品质量先期策划)、

SPC(统计过程控制)、

MSA(测量系统分析)、

变更管理、

E-SQM(供应链质量管理)、

E-Audit(审核管理)、

E-QPMS(质量问题管理)、

E-量检具管理、

E-LIMS(实验室管理)、

E-质量追溯等主要功能模块,覆盖了从研发、设计、制造、售后、供应商质量管理、客诉、质量改进与提升、质量体系、审核、知识库等质量管理

全价值链场景,为制造企业提供全面的数字化质量管理能力。

益吉科技质量管理平台功能图

“在智能制造的背景下,QMS由原来以过程为导向、从属于组织一个子模块的‘

小q’质量管理系统,逐渐发展成开始镶嵌大数据分析技术及其应用APP,并向着未来涵盖整个组织绩效管理的

‘大Q’质量管理系统迈进。”

冯院士如是说,“质量是全世界各行各业的共通语言,这也是未来‘

大Q’质量管理系统的优势,QMS系统可以借此完成与PLM、ERP、MES等系统中质量管理模块的兼容与互补,

以‘Master Facilitator 总协调者’的身份,助力企业提升绩效。”而这也是益吉科技QMS解决方案未来的发展方向所在。

探索:加速QMS应用落地

数字化转型是一把手工程,质量数字化转型也不例外。首先,QMS系统的成功实施离不开企业高层的支持和推动;

其次,质量数字化转型是个持续、不断改进的过程,切忌管理层抱有一步到位的想法,QMS的真正实施成功,需要作为企业战略,长期贯彻下去。

“

制造企业在QMS实施与推广过程中,可能会面临各种难题。例如,

企业缺乏整体的规划思路与意见,难以明确合理的实施路径;

缺乏数字化+质量复合人才,无法有效支撑系统的实施与推广过程;

难以选择到真正理解企业需求和痛点,出具针对性的解决方案的QMS软件服务厂商;

企业员工的组织、岗位、立场各异,实施过程中遇到内部阻力等。”冯院士分析到,“

因此,对内制造企业需要有专门组织、专人来站在全集团、全公司、跨各个业务部门之上,从质量全视角进行QMS规划,从企业运营、企业绩效方面去思考;需要培养建设深刻理解企业内部质量管理的数字化人才,并将数字化人才与质量部门人才进行融合;还需要高层从始至终的支持和推动。

同时,对外制造企业需要有数字化技术、QMS专业产品、咨询、培训、实施等多方面能力,并有成功案例的软件服务商来支撑QMS的成功落地。”

益吉科技作为质量数字化转型服务商,基于20年制造行业和10年QMS系统开发经验的沉淀,可为企业提供包括本地部署、云部署及SaaS模式的QMS产品、项目咨询、项目实施、专业培训和技术支持在内的

企业数字化质量整体解决方案,从而实现对不同需求企业质量数字化转型的全方位支持。自成立以来,

益吉科技始终致力于QMS垂直领域的持续深耕细作,积极应用先进主流的技术框架和大数据、云原生、数字孪生等使能技术,服务了汽车、新能源(风电、电池、光伏)、芯片、半导体、电子、化工、煤炭和航空等行业的数百家客户,其中年产值百亿以上的大型企业近30家。

益吉科技在帮助客户改善设计、生产、供应商管理等业务中的质量管理绩效,减少质量问题客诉、提升质量问题关闭率和处理效率的同时,形成了企业知识库,并显著提升了客户的企业品牌形象。

不仅如此,

益吉科技仍始终以开放的心态积极构建广泛合作的生态,通过与SGS通标标准技术服务有限公司、上海市质量协会建立战略合作关系,与生态合作伙伴开展行业质量数字化相关研讨、共创等活动,

共同推动行业发展,从而帮助客户提高产品质量、降低运营成本和提升整体运营绩效。

结语

随着制造企业对质量管理的愈发重视,质量数字化转型已成为其增强竞争力的刚需,QMS行业市场也将迈入高速发展的快车道。

未来,益吉科技必将把握时代机遇,继续秉承高标准的服务品质,更加注重互联网核心技术,积极拓展生态合作伙伴,

打造可配置化程度高、适应性强、易于使用、智能化、安全自主可控的QMS产品,助力企业全面提升质量管理效益,实现以“质”取胜。

本文为e-works原创投稿文章,未经e-works书面许可,任何人不得复制、转载、摘编等任何方式进行使用。如已是e-works授权合作伙伴,应在授权范围内使用。e-works内容合作伙伴申请热线:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。