本文为“2020年度中国智能制造最佳实践奖”参评案例。本次活动将评选出2020年度,为中国智能制造领域带来突出效益的最佳实践工程,全面介绍企业推进智能制造的步骤、重点与难点、获得效益等,分享建设过程中的经验,供广大制造业行业企业学习供鉴。

一、企业简介

烽火通信科技股份有限公司是信息通信网络产品与解决方案提供商,连续12年位居“中国光通信最具竞争力企业10强”之首,《财富》中国500强企业,员工15000人、销售规模300亿元。

烽火通信作为通信行业的国家队,是中国通信基础网络建设的主流供应商和全面电信解决方案的主要供应商,产品覆盖“通信系统设备”、“数据网络产品”和“光棒光纤及线缆”,是5G通信的核心基础设备。已经进入世界通信市场,提供全球化的产品与服务,参与国际竞争,目前产品已出口到80多个国家和地区。

图1 烽火通信科技股份有限公司

二、企业在智能制造方面的现状

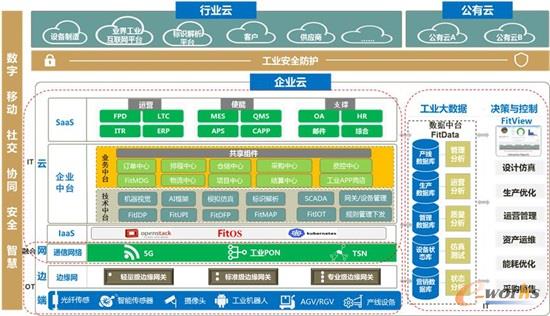

烽火通信目前的智能制造及信息化建设总体框架如下图2所示,根据自身行业特点和产品生产需要,设计了“5115N”的建设思路。

图2 智能制造及信息化建设总体框架

2.1 五大协同

客户协同:通过CRM客户关系管理系统,实现以客户为中心,面向客户运营流程,与客户系统实现对接,主要包括配置协同、计划协同、PO电子化、PO履行可视、包装协同和报账协同,可以提升需求到订单生成效率,使收货和安装紧密衔接,实现订单到回款全流程可视和透明运作。

研发协同:通过FHRDM,将研发、生产、销售及技术服务等过程、信息内容与产品价值链协同连接,打通部门之间的信息壁垒,实现从宏观的战略计划到微观的计划执行和控制,信息反馈和分析优化,研发知识共享,项目进度透明,并彻底实现研发无纸化。通过产品生命周期管理PLM,实现FPD管理机制固化,并与ERP系统集成,建立统一EDA设计平台Cadence,实现研发与制造数据协同,建立标准化零部件分类体系,实现电子BOM管理,关键业务流程电子化,提升管理效率。

供应商协同:以人工智能驱动的需求预测技术和针对不同产品品类的采购策略为基础,提供采购物料、采购数量及各种销售情景下的采购方案,帮助采购部门做出更明智的采购决策,解决企业面临的预测和生产计划问题,实现需求驱动的供应链管理与供应链计划智能化,提升供应链柔性,降本增效。

制造协同:通过ERP系统,简化企业内的信息传输模式,将企业内各个部门与工厂之间的信息流有机地结合起来,将从手工的信息传递和统计转换到基于事件驱动的协同制造管理信息流程中,从而可以有效地在企业内各个工厂、仓库之间调配物料、人员及生产等,提高订单交付周期,更灵活地实现整个企业的制造敏捷性。实现工艺与研发保证数据同源(EBOM、3D模型等),并行协同工作,能够快速复用研发设计数据;实现研发和工艺间的业务互通、数据互通;实现结构化的工艺BOP(标准工时、工艺路线、工艺SOP、工艺参数等信息)流程自动传递上下游ERP及MES系统;实现上下游ERP及MES系统自动反馈质量问题,指导后续工艺设计。

服务协同:通过建设支持企业服务型制造的智能化运维管理系统(MRO),利用移动互联网、知识库、云服务、大数据分析等技术与手段,对产品故障、履历、检修计划、质检策划及物料等进行精细化管理,实现保障客户提升维护/检修服务质量、保障设备运行安全、降低维护服务成本,实现服务协同。

2.2 一个工业互联网平台

烽火通信以企业资源计划(ERP)、制造执行系统(MES)、产品生命周期管理(PLM)、电子商务系统(B2B)、供应商关系管理系统(SRM)等为核心,逐步完成了企业重点业务环节的信息化应用和覆盖工作的基础。同时,借助5G、云计算、大数据、人工智能等技术,通过信息集成逐步实现业务系统的深度集成和贯通。并进一步以智能制造为核心,规划和实现通过对物流、信息流、资金流和知识流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品及最终产品,最后由销售网络将产品送到客户手中,将供应商、制造商、分销商直至最终客户连成一个整体的信息化网链结构,贯穿于企业活动的始终。将公司内部各项业务之间,公司与供应商之间,公司与客户之间进行集成,进行信息共享和智能决策,实现整体利益和各节点企业利益最大化。围绕着智能制造,在集成研发设计、从线索到回款、集成供应链和从问题到解决四大主体领域构建了B2B,CRM,PLM、RDM、SRM/SNC、MES、FOA等多个系统,并实现多形态对接集成的基础上,探索规划并展开实施建设FitUPI平台,通过采用微服务、开源技术组件,完成统一接口管理平台搭建,将各种业务接口分领域进行统一管理,实现各系统业务和数据的深度集成,并在业务系统之上构建BI决策系统,支持各环节信息系统中的数据抽取至BI中集中展示,打造一整套完整、高效、可扩展的集成系统,形成从客户至供应商的端到端的基于全业务链的工业互联网协同制造平台。

该平台分为云网边端四层,分别是智能协同制造云平台FitIN 2.0、智能协同制造边缘云、5G虚拟专网、工业智能终端,平台架构如图3所示。

图3 工业互联网协同制造平台架构图

基于工业互联网平台及制造执行系统(MES),烽火建立了透明化的企业管控中心,实现了生产过程的全面直观监控管理。

2.3 一个智能工厂

通过对原有系统设备制造工厂的数字化与自动化升级,打造智能化工厂,建立系统、全面的信息化管理系统,制造执行系统MES,实现生产过程的透明化、可追溯;高级计划排程系统,实现科学的生产计划排程与调度;仓储管理系统WMS,实现仓储管理的高效、准确;质量管理系统QMS,实现质量管理的智能化、精细化;DFM系统和CAPP系统,实现数字化工艺管理。

工厂在生产装备的自动化与智能化方面,通过引入智能化仓储设备、自动化物流配送系统,实现仓储物流的智能化;对全自动贴片生产线的硬件升级及线际集成管理软件应用,实现生产装备的智能化升级;在测试工序创新开发的元测试平台,实现测试仪表资源共享与测试信息采集与追溯;系统总成工序引入智能化能源监控系统,实现能耗智能监控与调度;包装生产线通过优化包装设计与工艺,使用自动化装备和机器人技术,实现减员增效,效率提升。

突破重点关键技术,构建数字化协同创新集成研发平台。包括:

关键技术1:建立支持全球制造的工艺管理体系

建立支持全球制造的工艺管理体系,本期项目构建了产品BOP(产品结构化工艺模型)、工厂BOP(工厂结构化工艺模型)、订单BOP(依据排产结果,输出订单对应的结构化工艺模型)等支持全球制造的数据模型及管理流程。

产品BOP与工厂BOP是一对多关系,产品BOP作为产品工艺的标准手册,指导全球各个工厂及产线的工艺设计输出工厂BOP。同时,产品BOP的调整可直接驱动工厂BOP的更新。

工厂BOP中,包含了生产当前产品多条可选产线,订单BOP依据排产结果选定的路线,结合工厂BOP,输出当前订单对应的订单BOP,及确定产线、工位对应的BOP。订单BOP可通过MES推送到产线及工位对应的终端显示屏,指导产品制造。

关键技术2:自动输出最佳UPH

IE工程师之前需要依据产品UPH要求,以及当前可用工艺资源,做线平衡分析,工作量大且疲于应对。通过本期项目建设,引入自动的线平衡高级算法,通过输入的UPH、工序约束、标准工时等信息,自动完成线平衡分析,输出满足当前工厂线平衡要求的工厂BOP,整体提升烽火智能制造的“柔性”。

关键技术3:设计工艺制造协同

通过系统集成,实现工艺与研发保证数据同源(EBOM、3D模型等),并行协同工作,能够快速复用研发设计数据,实现研发和工艺间的业务互通、数据互通,工艺在研发设计初期就能进行工艺验证并反馈。

通过系统集成,实现结构化的工艺BOP(标准工时、工艺路线、工艺SOP、工艺参数等信息)流程审核发布后,自动传递上下游ERP及MES系统。数据更改时,自动将更新的信息同步下发到上下游ERP及MES系统。

通过系统集成,收集上下游ERP及MES系统反馈的质量问题,形成企业的PDCA循环,并提炼出工艺案例库指导后续工艺设计。同步,将工艺分析的问题反馈给设计,避免后续设计问题的重复发生。

关键技术4:知识库驱动工艺设计

建立企业级的工艺知识库,通过对工艺知识和经验的沉淀、固化及快速调用,驱动工艺设计自动化,快速生成工艺BOP和SOP。

关键技术5:可视化SOP

将传统二维平面的SOP转化为三维SOP,传统的平面layout插图转化成ECAD插入SOP,可以在SOP中的ECAD上直接搜索位号,高亮放大元器件,批量替换SOP中的part NO.等功能。其他信息则能够直接从工艺BOP中提取,按照SOP的格式进行输出。

2.4 五大智能车间

一是电子装联车间。

建设了智能化柔性SMT生产线。SMT(Surface Mount Technology的缩写,即表面贴装技术)生产线是由计算机软件、光学识别对中系统、精密机械、传感器、高速伺服系统等构成的机电一体化高科技设备,具备自动化、超高速、高精度智能化生产能力,有效实现电子产品的自动组装与焊接,并通过检测设备、数据分析、智能化设备形成闭环的柔性生产线。通过对现有生产线的柔性化改造,提升快速换线及品质控制能力。

建设了混流柔性插件-波峰焊-压接-装配生产线。插件波峰焊生产线是由计算机,光学系统,精密机械,传感器,伺服系统,构成的机电一体化高科技设备,通过让插件板的焊接点直接与高温液态锡接触达到焊接目的,具备自动化、高速、高精度智能化生产能力,有效解决插件、压接元件的组装、焊接、检测、压接、装配问题,并通过对制程工艺的优化,实现高效节能的混流式生产模式。通过导入全自动插件机设备,可以提高产线自动化水平,降低人力成本,提升生产效率,提高插装精度,降低人为因素造成的产品返修等成本,更有效的利用厂地,提高面积产出。

二是测试车间。

将云计算及虚拟化相关技术引入实际生产环境,实现测试资源池化管理,根据需求对测试资源进行实时分配,简化测试流程,提高仪表利用率;独立自主开发自动化测试脚本,利用软件测试代替手工测试,同时将测试过程数据保存至数据库,实现测试过程透明化、测试结果数据化;自主搭建仪表代理池,构建测试资源堡垒机,实现测试仪表及测试软件远程共享,减少固定资产投入。

截至目前,云测试已上线19台仪表,节省仪表资源25%,每年节省仪表资源138万元;采用虚拟化系统代替PC机客户端,节省30台PC机硬件投入,每年节省10.7万余元固定资产;每年将缩减16896°电量,预计节省2.3万元电费,达到节能减排的效果。OTN产品自动化测试效率提升66%,节省人工费用20.6万元;已完成数130页、4万字的系统开发文档的编撰;已完成27个测试脚本、1项《烽火通信单盘自动化测试软件V1.0》软件著作权、1个B/S架构自动化测试软件平台、1个C/S架构物理地址交换机端口插损值测试软件。

建设了完备的智能化检测设备(SMT智能检测终端)。将整条生产线布置为双轨生产,引入3D-SPI锡膏检测仪和3D-AOI自动光学检测仪,进行检测,在检测制程中增加了器件的高度信息,检测结果更加直观,并且减少了后端检验员的盲区检验。

三是总成车间。

建设了电力自动监控系统(系统测试直流电)。该系统针对制造部的车间总成测试区、老化房等区域的直流供电信息进行远程监测,为各区域负荷提供更直接的数据,使能耗的监管变得更加快速、有效。避免前期发生的过流过载带来的风险和隐患,同时,还可有效控制能源的浪费,达到优化能源供应、提高能源管理水平、节约能源成本的目的。

四是包发车间。

建设了智能化系统设备自动包装生产线。自动化包装生产线由套袋机、开箱机、中封机、侧封机、称重贴标机、托盘输送机、码垛机组成,通过自动套防静电袋—开箱—中封—侧封—称重贴标—码垛实现子框自动化包装流程。能满足十几种不同规格的设备包装。其中自动托盘输送机和码垛机器人的应用,极大减少了人力搬运,降低劳动强度,提高包装效率。

五是维修车间。

维修车间综合利用数据采集系统记录的作业现场每个产品的生产、测试信息,操作人员的员工、操作时间信息、品质信息、测试维修信息、设备治具信息、包装重量信息等,进行大数据分析,为工艺改进提供合理化建议。

2.5 N类智能装备

一是联合科研院所和专业装备提供商,共同研发具有自主知识产权的光接收机排针引脚自动激光焊接机器人、光适配器保护帽自动拆装机器人、散热器涂胶贴装设备、LCR量测一体化装备等4项关键工艺短板设备,实现了核心技术突破与应用。

二是智能料仓等物料管理智能装备。包括:储、拣、配、核、发一体化智能料仓,基于工业视觉的物料批量筛码列印装备,自动获取物料站位信息的列印贴标装备,基于图形算法的自动上下料X-ray点料一体化设备,基于产线数据采集的贴片机抛料分析(SRA),波峰焊治具智能管理系统等。

三是敏捷物流配送执行成套装备。针对计划工单和临时插入工单两种生产模式,利用物料中转缓冲站对接智能料仓,针对计划工单,在从二级仓向线边智能料仓转移物料的时候,可按计划备料至缓冲工作站,自动入料AGV与缓冲工作站对接,省去人工向线边送料。针对临时插入工单,不需要人工频繁来回线边和二级仓,人工仅备料到缓冲工作站,AGV负责物料的运转。

四是建成了智能化质量检测终端与云仪表系统。包括:实施部署质量检测云平台(云仪表系统)、首件检测系统装备、LCR、SPC、环境适应性测试装备(盐雾试验箱、高低温循环)、基于工业视觉的自动检测系统(AOI)等智能质量检测装备/系统、X光检测仪、超景深三维显微系统、云仪表系统、光模块自动化测试平台等。

三、参评智能制造项目详细情况介绍

3.1 项目背景介绍

3.1.1 产业发展背景

以云计算、大数据、物联网、移动化为代表的新一轮科技革命正在全球孕育兴起,烽火通信正在从传统的通信设备提供商,向全面的信息通信产品与服务提供商进行转型,充分发挥技术及产业整合优势,围绕5G技术和ICT产业发展,加快推进移动通信技术、光纤通信技术、数据通信技术、集成电路技术等深度融合,快速提升企业综合实力和科技创新能力,作为自主知识产权的通信设备与服务提供商,有效支撑国家信息通信设施及网络的安全保障水平,确保我国信息安全的自主安全可控。

3.1.2 企业技术需求分析

(1)国际化发展的需求

随着烽火通信国际化的进程,海外交货量已经占据烽火年出货量的20%以上;与此同时,烽火的生产制造已经延伸到海外,目前烽火已经建立了多家海外工厂,进行CKD、SKD生产。国际化的生产制造管理,国际化的产品交付,以及全球化的产品品质竞争,是烽火通信面临制造升级的新挑战,需要解决跨区域的协同制造,订单的快速响应,工艺品质的一致性,售后运维服务等。

(2)产品与客户的需求

产品生命周期短,更新换代快,是通信产品的一大特点;每年烽火通信的新产品投产、产品升级的种类多达上千种;产品更迭的同时,对制造的工艺难度也在提升,器件的小型化、组装的高密度化、产品的差异化定制已经成为趋势。以实际产品为例,小型化方面:高速率光通信模块的元器件尺寸达到0.3X0.15毫米,肉眼已经无法分辨;而大尺寸化方面,5G基站产品的尺寸已经达到610X500mm,突破了普通通信产品的最大尺寸,超出了通用设备的生产能力。因此,对生产装备和技术能力都提出了升级与优化的需求。

为满足不同客户的定制化需求,在销售端提供产品的可配置性选择,在设计端提供产品的定制化开发,差异性设计;在生产交付环节,满足用户订单的差异性大,交货期不同;在售后服务上,提供定制化运维服务;从多个方面满足客户的需求,提升客户满意度。

(3)企业运营的需求

随着烽火通信规模的不断发展,生产交货金额从公司初创时期的几亿到现在的近三百亿,生产管理的复杂度和规模性也发生了较大变化,但由于工厂内各生产工序产能与实际需求波动的不完全匹配,不同工序间的自动化水平也存在差异,不同信息化管理系统之间存在信息孤岛,生产线的柔性不足,精细化品质管理与追溯,加上越来越高企的人力成本,成为企业继续提升的制约因素。

3.1.3 项目目标

针对5G通信网核心设备——U系列产品个性化定制、工艺复杂、品质管控要求高等特点,围绕装联、测试、集成、组网、运维等核心业务需求,以数字化贯通全制造过程,以关键制造环节工艺装备智能化为核心,以工业互联网为支撑,通过智能装备、智能物流、智能工艺终端的集成应用,通过PCT让生产过程透明可控,建设烽火通信U系列产品智能制造工厂,实现光通信设备个性化定制生产的智能制造新模式。

3.1.4 项目思路

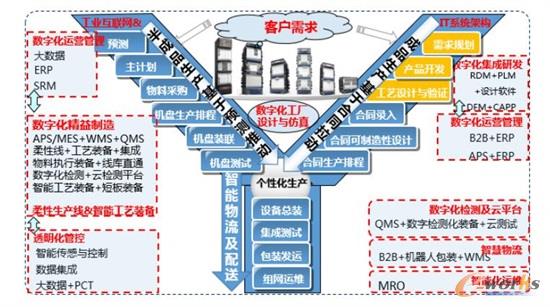

针对烽火通信U系列产品的上述特点,需要打通市场、研发、计划、采购、仓储、生产、物流、服务等整个价值链,烽火通过集成供应链管理(ISC),实现半成品基于准确预测的推动式生产,缩短交货周期;通过线索到现金管理(LTC),实现成品基于可配置合同的拉动式生产,满足定制化需求。并最终达成光通信设备个性化定制生产的Y型智能制造新模式。

实现Y型智能制造新模式,是通过一系列信息化管理平台和智能化生产装备的支撑;包括由RDM、PLM、数字化设计软件、DFM、CAPP等组成的数字化产品集成研发设计平台,以ERP、SRM、CRM、B2B、PCT等为基础的数字化运营管理平台,以MES、APS、WMS、QMS构成的数字化精益制造平台,MRO智能运维平台,以及多门类、多台套的各型智能化生产装备等。

图4 Y型智能制造新模式

3.2 项目实施与应用情况详细介绍

1)夯实智能制造的技术基础

进一步夯实智能制造的技术基础,完善工业互联网基础和企业IT架构。一是全面梳理工业网络的互联互通;二是利用智能设备、传感器等手段实现制造全流程资源要素的数据采集;三是开展中间件技术研究,实现底层装备数据和过程数据的采集、处理与融合,并实现与上层业务系统的之间的互联互通与交互集成;四是建立大数据支撑平台,实现对过程数据的关联处理,为全流程透明化管理提供技术支撑。

2)完善八大运营系统

进一步完善八大运营系统并实现对数字化研发、数字化管理、数字化制造的流程贯通。集成八大运营系统(FHRDM、PLM、ERP、SRM、APS、MES、PCT、MRO)以及CAPP、WMS、QMS等核心业务系统,对公司内部的研发、计划、采购、制造、物流、质量、销售、服务、财务、管理等进行集成,打破原来各个信息系统之间以及业务功能之间的“信息孤岛”局面,实现全流程信息的互联互通。

3)突破短板装备关键技术

进一步采用国产智能化部件/装备及软件,突破针对关键工艺的短板装备的关键技术。一是采用国产化RFID、工业视觉、伺服控制等智能部件,实现对生产过程的采集、跟踪、管控;二是在生产工艺、物流、质量三大环节采用国产化智能装备和系统软件,实现智能工艺终端、智能物流及物料执行、云检测平台;三是突破视觉定位、柔性机械手、多运动协同控制等关键技术,研制光适配器保护帽自动拆装机器人、散热器涂胶贴装设备等关键瓶颈设备;四是通过M2M交互集成实现设备与设备之间、设备与运营系统之间的信息交互与集成。

4)建立透明化管理决策平台

建立以数据驱动为基础、大数据为支撑的透明化管理决策平台。一是建立以质量为核心的质量大数据系统,通过质量分析决策,建立市场对质量苛刻要求的评估体系;二是通过构建统一的信息通讯架构,实现系统间信息的自由流通和无缝衔接,并建立基于大数据分析的企业智能决策中心(PCT)。

3.3 效益分析

3.3.1 直接经济社会效益

1)企业生产技术水平显著提升

项目实施后,企业生产效率提高了37.12%,产品研制后期缩短了31.32%,产品不良率下降了51.05%,单位产值能耗下降了26%,生产交付周期缩短了30天,出货金额由2015年的33.8亿元增长至2019年的45.2亿元(预计),进一步巩固了烽火产品在市场中的地位。

2)龙头引领作用明显

本项目责任单位为烽火通信科技股份有限公司。该公司烽火通信是中国光通信的发源地,从事光纤通信系统设备、数据网络设备、接入网设备、光配线系统、家庭网络、IPTV、网络安全、通信软件、光纤光缆等的科研开发、生产和销售。公司构筑竞争优势,以提供下一代网络(NGN)、下一代互联网应用解决方案为主攻目标,整合资源,构建合理的产业结构,逐步成为集传输、数据、交换、光纤为一体的信息通信设备制造商和ICT综合服务提供商,自主创新成果在光通信行业中拥有多个NO.1,核心主业收入居于全球前列,全球光接入市场居TOP4,全球光传输市场居TOP5。国家领导人江泽民、胡锦涛、习近平等都曾亲临公司视察。

烽火通信先后被国家批准为“光纤通信技术国家工程研究中心”、“国家认定企业技术中心”、“国家火炬计划重点高新技术企业”,是国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地、“武汉·中国光谷”龙头企业之一。2009年国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局授予烽火通信“国家认定企业技术中心成就奖”。2011年,烽火通信荣获“国家技术创新示范企业”。2013年被工信部授予“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”。

作为行业龙头,烽火通信以《中国制造2025》为指引,对标国际领先的制造模式(爱立信、西门子等企业),结合5G通信网核心设备——U系列产品的制造特点,实施本项目,有针对性的进行智能工厂建设。自项目实施以来,前来参观学习考察交流的各地同行、专家、上下游企业络绎不绝,对智能制造新模式示范作用明显。

3)确保自主安全可控

U系列产品作为国家战略布局的关键通信设备,涉及全球300多家器件供应商、数十家装备供应商、全球TOP10电信运营商的干线通信网和数十个国家在网通信设备维护。产品技术先进,市场应用广,个性化定制强、质量管控复杂,对生产工艺和柔性制造有更高的要求。其中也涉及到大量制造数据、物料数据、商务信息、运维数据和产品技术信息,企业生态圈庞大。

通过建设本项目,烽火通信有效地整合了上下游供应链和制造生态圈,研发应用了光接收机排针引脚自动激光焊接机器人、光适配器保护帽自动拆装机器人、散热器涂胶贴装设备、LCR量测一体化装备等关键瓶颈设备,提高了关键装备、软件的国产化率,从而有效确保了产品自主安全可控。

3.3.2 智能制造经验和模式应用推广情况

1)纵向拉动了整个供应链的规模发展及制造水平的提升

目前以烽火通信为核心的供应商有120家,其中产值过亿的国内供应商90家。通过烽火通信智能制造项目的实施,实现与供应商业务的集成,将整体提高整个国内供应链的制造能力与制造水平。同时,从成本节省角度出发,国内供应商可以节省运营成本30%以上,人均效益提高20%,目前已为国内直接供应商新增产值151亿元/年,拉动整个供应链体系规模500亿以上。

同时,作为供应链的核心,烽火通信智能化、信息化水平的提升也倒逼其供应商提升自身的信息化和智能化水平,为供应链制造水平和信息化水平的整体提升营造了良好的发展氛围。

2)横向带动了我国国产化智能装备的发展

本项目联合体涵盖总体规划、关键技术/设备研发、业务流程咨询、软件供应商、装备供应商、系统集成商等完整的产学研用创新产业链,各联合体单位均为面向行业应用解决方案的龙头企业,具有自主知识产权。

通过本项目的实施,不仅有效地解决了制造环节生产费用率高、供应链响应慢、自动化程度低、产品质量问题多等一批行业共性问题,同时,结合联合体成立的行业联盟,已经推动多达具有自主知识产权的五大类近62件国产核心智能装备产品/技术的行业示范与推广。

项目实施以来,本项目相关的各软件供应商、装备供应商、系统集成商、研发机构时常带领其客户到项目现场参观、考察、学习。烽火通信公司年接待各类客商千余人次,现身说法,帮助合作单位开拓市场,有力地推动了信息技术产业关键生产装备和智能制造装备的国产化,从而支持了我国装备制造业的发展。

3)形成和宣传了面向高端电子制造行业的智能制造解决方案

本项目的智能制造装备与模式具有较强的覆盖性及可复用性,可复用于包括高端装备的动控系统、3C行业的终端系统等电子制造行业领域。依托本项目智能制造新模式标杆,可以推动物联网、智能机器人、机器视觉、工艺执行终端等一批智能制造新技术的应用推广。

2017年10月《通信世界》刊发《剑指智能制造烽火通信制造平台持续发力》的文章,对烽火通信未来发展智能制造的基本思路进行了详细介绍。2018年《通信世界》刊发《烽火通信全面推动工业互联网的发展》一文对烽火通信在推动工业互联网方面的经验做法进行了介绍。烽火通信还充分利用各种行业展会的机会,向同行介绍本项目探索形成的Y型业务混流智能制造新模式。通过推广推介,启发和带动了高端电子制造行业制造模式的智能化,产生了良好的社会效应。

3.3.3 解决的行业重大技术问题的情况

1)建立了复杂光传输设备个性化定制的Y型业务混流智能制造新模式

为敏捷响应市场需求,U系列产品的生产与运作采用的是Y型业务模型,其生产模式不同于3C终端产品大规模大批量模式,也不同于航空航天等高端装备动控系统多品种小批量的生产模式,其智能制造模式没有成型的模式可以借鉴。U系列产品智能工厂模型,包括整体规划、业务逻辑规划、功能应用规划、系统集成规划、智能化应用部署,以及实施方法论的完善定型,需要经历一个“探索—论证—建设—评估”点面结合的反复迭代过程。

Y型业务模型的建立是一个新的模式,对于全行业业务模式创新意义重大。

2)研制了一批关键工序的智慧工艺执行终端与智能制造装备

U系列产品具有高密度、大尺寸、密间距的产品结构特征,质量要求高(一个质量故障可能导致一个地区乃至一个国家的通信网络瘫痪),一般电子制造企业的制造装备与生产模式还不能复用在光通信设备的生产上。

通过建设本项目,根据工艺管控、质量管控、物料管控的业务需求,研制应用了一批保质提效的智慧工艺执行终端(如保护帽拆装机器人、散热器涂胶贴装设备等)、满足质量可靠与一致性要求的数字化检测装备(云仪表、AOI、LCR等)、满足物料保质期、防呆、敏捷供应的智能物料执行装备(如Chip/IC智能料仓、筛码贴标机器人、CHIP物料分卷专机等)。

这些数字化、智能化装备的研制与应用验证,是本项目取得的关键技术突破。

3)解决了装备之间的M2M交互集成以及线与线之间的“线际集成”来提升柔性生产能力

本项目的智能核心装备包括8条SMT生产线、2条组装生产线,以及若干工业机器人或工艺专机、智能传感设备、智能检测设备、智能物流装备及智能控制设备等。需要解决以工艺路线为基础,通过工业网络互联,运用智能互联实现架构的柔性、可扩展和可迭代。

本项目通过APS/MES精益排程和敏捷调度、M2M交互集成与连线集成智能制造新模式,解决产品的柔性混流生产问题,实现不同规格/型号的产品在产线、检测、物流等方面的快速换型生产和敏捷响应。如在产品换型时候,系统通过传感控制,识别当前订单,调用不同控制程序,调整设备的工装状态,实现产品的快速换型生产乃至实现混流生产。

4)建设了具有高效协同作业能力的智慧物流系统与智能物料执行装备

电子物料(SMD、PCB)不仅物理特征相近,而且很多物料对存储方式要求苛刻(如湿敏元件),还有防止过保质期、防呆的要求,在物料流转过程中需要反复校核(从中心大仓到上线需要6次校核),又要保证物料供应的敏捷性,如何通过对全厂仓储物流整体规划,建立合理布局的信息采集与网络布局,健全智能管理调度机制,实现物料配送的信息流和实物流的同步是技术难点之一。

本项目通过智能传感部件对中心仓/Kitting仓物料、周转箱/车进行实时寻址、定位与管控;通过集成储、拣、配、核、发于一体的智能料仓对物料进行管控与配发;通过工业视觉对物料条码进行筛码识别;通过AGV、物料缓冲站等物流转运设备对物料进行直供配发,建立了面向“线库直通、直供上线”的新模式,实现物料配送的全流程智能化。

5)建立了生产过程实时数据采集系统与可视化管理系统

生产过程的实时数据采集是智能决策平台最重要的基础信息,可视化管理是实现快速响应和实时管理调度的重要手段。而生产过程数据庞大、采集点繁多,对网络通讯、数据存储提出了较高要求。

本项目通过合理规划各车间的数据采集系统,建立了高效快速的工业互联网络和基于大数据分析的可视化管理系统(PCT),是本项目建设的一个亮点。

本文为e-works原创投稿文章,未经e-works书面许可,任何人不得复制、转载、摘编等任何方式进行使用。如已是e-works授权合作伙伴,应在授权范围内使用。e-works内容合作伙伴申请热线:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。