某发动机前端轮系将手动张紧轮改为自动张紧轮,需对相应的支架进行重新设计。本文应用HyperWorks软件模拟试验载荷对发动机前端轮系支架进行模态及强度分析,并根据分析结果提出了改进方案。

1 概述

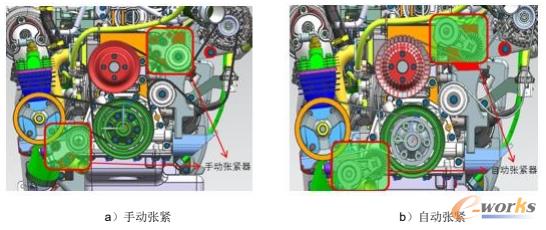

前端轮系支架是将整个前端轮系安装固定在发动机上的直接支撑,其可靠性直接影响着轮系系统甚至整个发动机能否正常工作。虽然不是发动机的核心部件,但是它们的正常工作对发动机的运行及性能发挥着至关重要的作用。某柴油发动机前端轮系初始为手动张紧方式,需要定期售后维修保养,会增加一定售后维修费用,存在操作不便,容易出现打滑噪音和客户抱怨较大等问题,并且手动张紧方式目前在市场上技术比较落后,尤其在国五发动机上,技术方面不具备竞争力。基于以上原因将轮系张紧方式由手动改为自动(如图1所示),由于安装及固定方式的改变,需要对相应的轮系支架进行更改,并校核系统模态及支架强度。

图1 前端轮系布置图

本文以此更改后的柴油发动机前端轮系为分析对象,利用Altair公司HyperMesh建立有限元模型,经OptiStruct求解后利用HyperView进行结果后处理,查看系统的模态振型和轮系支架应力云图,并根据分析结果进行了针对性的结构改进。

2 计算描述

2.1 模型描述

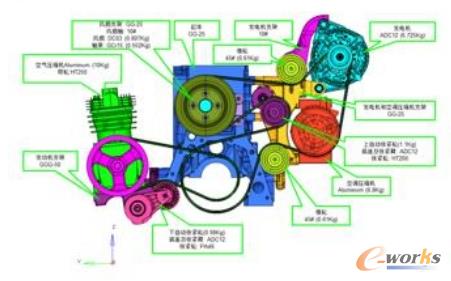

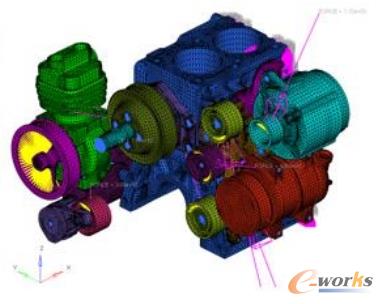

前端轮系安装方式及所用材料如图2所示,截取部分缸体数模,在HyperMesh中对三维模型进行检查修复后进行网格划分,除螺栓外的所有组件划分为二阶四面体单元(tetra10),包括缸体,所有支架,张紧轮,惰轮,空气压缩机,空调压缩机,发电机等,由于空气压缩机,空调压缩机,发电机不是主要分析对象,网格划分时做适当简化以减小工作量,调整其材料对应的密度保证质量准确;螺栓采用Beam单元模拟。划分完成的模型如图3。所有前处理工作全部在HyperMesh中完成,包括后续的边界约束及载荷加载等。

图2 前端轮系安装示意图

图3 有限元模型示意图

2.2 材料属性

所有部件的详细材料属性见表1。

表1 零件材料属性

2.3 约束及加载

模态分析:约束缸体截取面的三向平动自由度,进行约束模态分析。

强度分析:

(1)约束同模态分析。

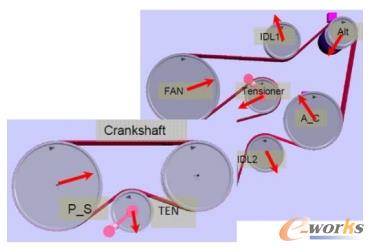

(2)轮系载荷:将轮系载荷施加在各个轮系中心位置,其包角方向和大小分别如图4和表2所示。

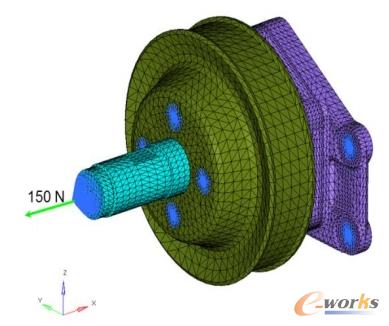

(3)空气流量载荷:如图5所示,考虑150N的空气流量负载施加在风扇轴上。

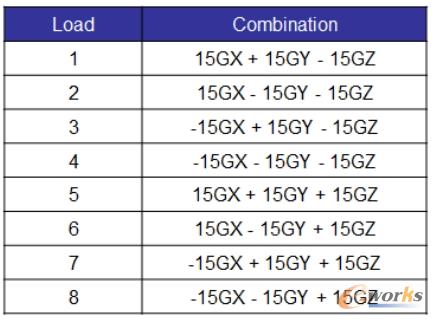

(4)极限组合工况:考虑8种三向极限组合工况施加在模型上,组合方式如表3所示。(注:轮系载荷与空气流量载荷都施加到每一种工况中)

图4 轮系布置及包角示意图

表2 轮系载荷

图5 空气流量载荷

表3 分析步载荷历程

3 分析结果

有限元模型经调试无误后提交计算,使用后处理软件HyperView查看模态振型及应力分布云图:

(1)模态分析结果

系统模态频率要求是在最大可持续超速转速下,一阶固有频率fmin>1.414ffire。在四缸四冲程发动机最大转速2550rpm下,发动机二阶激励频率ffire为85Hz,所以系统的一阶模态要大于120Hz。图6为系统模态振型图,结果显示,前端轮系系统一阶模态109Hz,小于120Hz要求,重点需要对安装空气压缩机的悬置支架进行加强。

图6 系统模态振型图

图7为系统模态应变能密度云图,对应变能密度较大区域进行加强可以显著提升零部件的刚度,进而提升系统模态。

图7 系统模态应变能密度云图

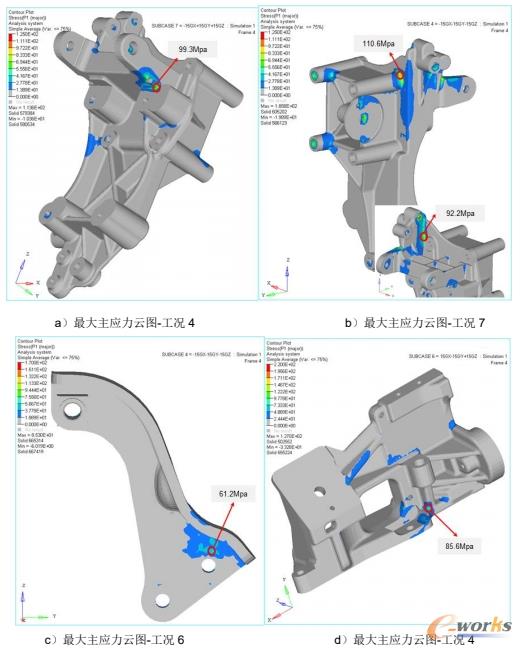

(2)强度分析结果

图8为不同工况下前端轮系支架的最大主应力分布云图,分析结果显示:发电机及空调压缩机支架最大主应力出现在工况4,为110.6MPa,于其对应材料GG-25的疲劳极限(125MPa);悬置支架最大主应力出现在工况6,为85.6MPa,低于其对应材料GGG-50的疲劳极限(224MPa);发电机支架最大主应力出现在工况4,为61.2MPa,于其对应材料10#钢的疲劳极限(170MPa)。各支架强度满足要求。

图8 不同工况下支架应力分布云图

4 改进建议

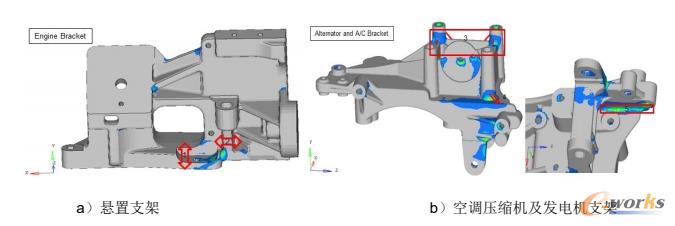

选择对模态应变能密度大的区域进行加强有助于提高系统的模态和结构的安全系数,基于以上原则,提出如下改进建议:

(1)增加悬置支架螺栓安装平面高度,调整相应螺栓长度,如图9a所示;

(2)增加悬置支架加强筋的宽度,如图9a所示;

(3)发电机及空调压缩机支架与缸体连接部位抬高加强筋,如图9b所示;

(4)发电机及空调压缩机支架增加一条加强筋,布置方式见图9b;

(5)发电机及空调压缩机支架加大一处圆角半径,位置如图9b所示。

图9 改进部位示意图

5 总结

本文对某发动机前端轮系更换张紧方式的实际工程问题进行有限元分析,发现更改后的支架强度满足要求,但是系统一阶模态不足,并基于此提出了改进建议。利用HyperWorks强大的前后处理功能及其自有的OptiStruct求解器,能快捷、有效的解决实际工程问题,为设计提供指导。

6 参考文献

[1] HyperWorks Online Help

[2] 曾祥坤等.发动机前端附件驱动系统旋转振动实测与计算方法[J].内燃机学报,2011(4):355-363

[3] 薛军平等.发动机前端附件驱动带 NVH 研究.中国汽车工程学会年会论文集,2011

本文来源于互联网,e-works本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。